未設定 none

肌寒い季節となり、フル稼働していたエアコンが休止期間に入りました。夏に溜まったエアコン内部の汚れをそのままにしていませんか?

エアコンの汚れは咳を伴う病気やアレルギーなどの原因になります。

エアコンを使用しない今の時期にやっておきたいことをご紹介します。

エアコンは使用すればするほど汚れが溜まるものです。溜まった汚れを放置したままエアコンを使用すると、風と共に送風口から多量のカビやホコリが放出され、部屋中に広がります。

エアコンから放出された汚れを吸い込むと、アレルギー性鼻炎、呼吸器系疾患、肺炎といった病気になる可能性があります。

また、汚れはエアコンの運転効率の低下や故障も引き起こします。汚れを放置して良いことは一つもありません。エアコン内部にホコリが溜まると、ホコリを栄養としているカビが増殖し、エアコン内部にこびりついてしまいます。カビ臭さの原因になります。

1つ目はフィルター清掃です。どのエアコンにも必ずエアフィルターが付いています。

エアコンを使用し続けるとフィルターに汚れが付着して詰まっていき、故障の原因になります。

人間も風邪の予防でマスクをしていて、呼吸がしにくい状態になったら当然苦しくなります。エアコンも同じように空気を吸い込んでから吹き出していますので、フィルターは定期的に清掃しましょう。

フィルターの汚れはブラシや掃除機で除去するか、水で洗い流しましょう。ただし、力強く掃除をするとネットが破けてしまうので注意しましょう。

2つ目は点検です。点検ってエアコン業者じゃないと出来ないんじゃないの?って思いますよね。確かに業者さんにお願いすれば確実ですが、あなたでも確認できるポイントが3つあります。

①温度

冷房、暖房で運転した時に手をかざして確認してみましょう。ぬるい温風が出続けている場合は、冷媒ガスが抜けてるかもしれません。

②異音

エアコンはモーターとコンプレッサーが組み込まれており、運転すると音が発生します。この時、カリカリやゴロゴロといった音を感じたら注意が必要です。症状が進むと振動が発生して故障してしまいます。

③フィン汚れ

エアコンの室内機と室外機にはアルミフィンが組み込まれています。ここに空気が通ることで冷暖房が出る仕組みになっていので、汚れで詰まると故障します。室内機はフィルターが付いていますが、小さいゴミはフィルターを通り抜けてしまいます。フィルター清掃の際に汚れをチェックするようにしましょう。

この3つのポイントに違和感が感じられたら故障の前兆ですので、エコ・プランにご相談ください。

3つ目は洗浄です。2つ目の点検で説明しましたが、アルミフィンが汚れてしまうと、温風を感じなかったり、異臭が発生したりします。ルームエアコンや室外機は見える位置にあってブラシ等で表面を清掃出来ますが、フィンでケガをしたり、破損させてしまう可能性があるなどとてもデリケートな作業なので、業者さんにお願いしましょう。弊社でも承っております。

薬品を使って分解洗浄しますので、中の菌も除菌洗浄されます。また、洗浄時に故障個所があれば指摘しますので、点検に不安があるお客様は一石二鳥です。

春や秋はエアコンを使わないからと言って放置するのではなく、春や秋だからこそエアコンのお手入れを行い、エアコンを本格的に使う季節になった時、快適に過ごせるようにしましょう。

弊社のエアコンのメンテナンスは、ご使用のエアコンの状態やお客様の状況に応じて、総合的にメンテナンス致します。

点検や洗浄時に発見された部品の劣化や不具合を改善するため、部品交換やガス漏れがないか確認するための検査の提案をしたり、必要に応じてエアコン工事の提案もしています。

エアコンのメンテナンスをご検討中の方は、お気軽に弊社までお問い合わせください!

今回は、中小企業がSBT(SME)に申請する際に紹介されている、温室効果ガスプロトコル(以下GHGプロトコル)のひとつ、「製品基準」についてご説明します。

この資料は、全部で140ページ以上ある難しい内容の文章です。翻訳は弊社の調べでは公開されていません。

この資料の内容を各中小企業が把握するのはとても大変なので、翻訳を公開するとともに、簡単に内容をまとめました。

とはいえ、難しいと感じる方も多いと思いますし、非常に長いです。

概要を把握したい際にご活用ください。

目次

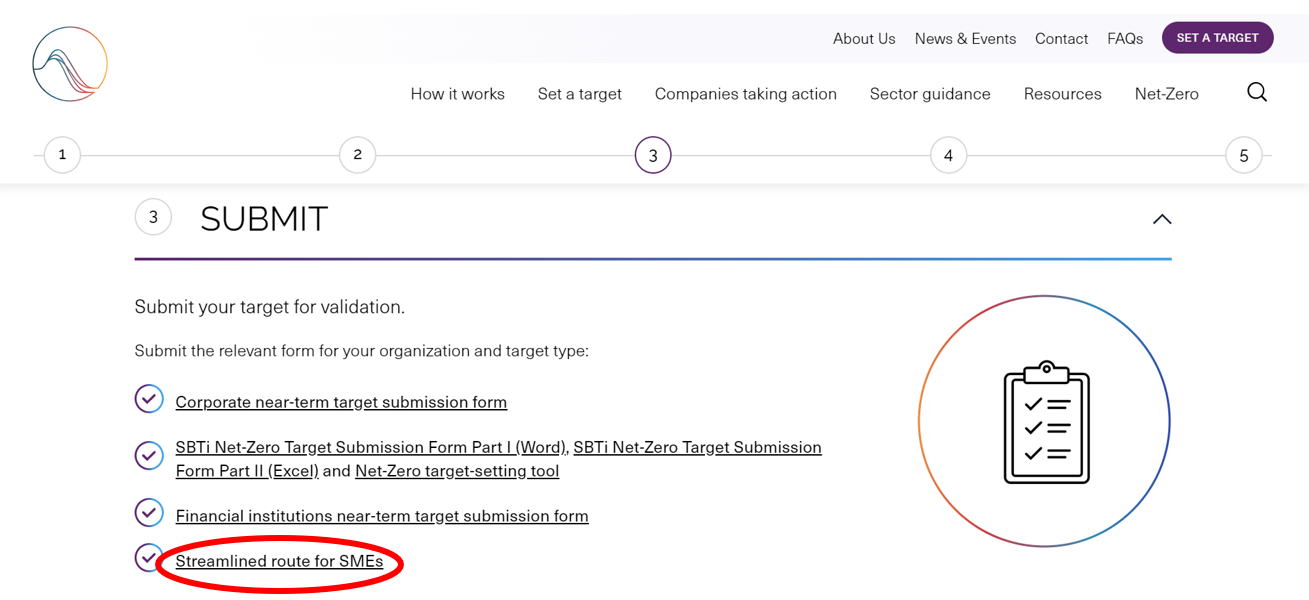

中小企業がSBTに申請する場合、SBTのホームページの“SET A TARGET”の中の“SUBMIT”の項目の4つめのリンクから、“SBTi Target Validation Application for Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)”(中小企業のためのSBTiターゲット確認申請)というフォームに必要事項を入力します。

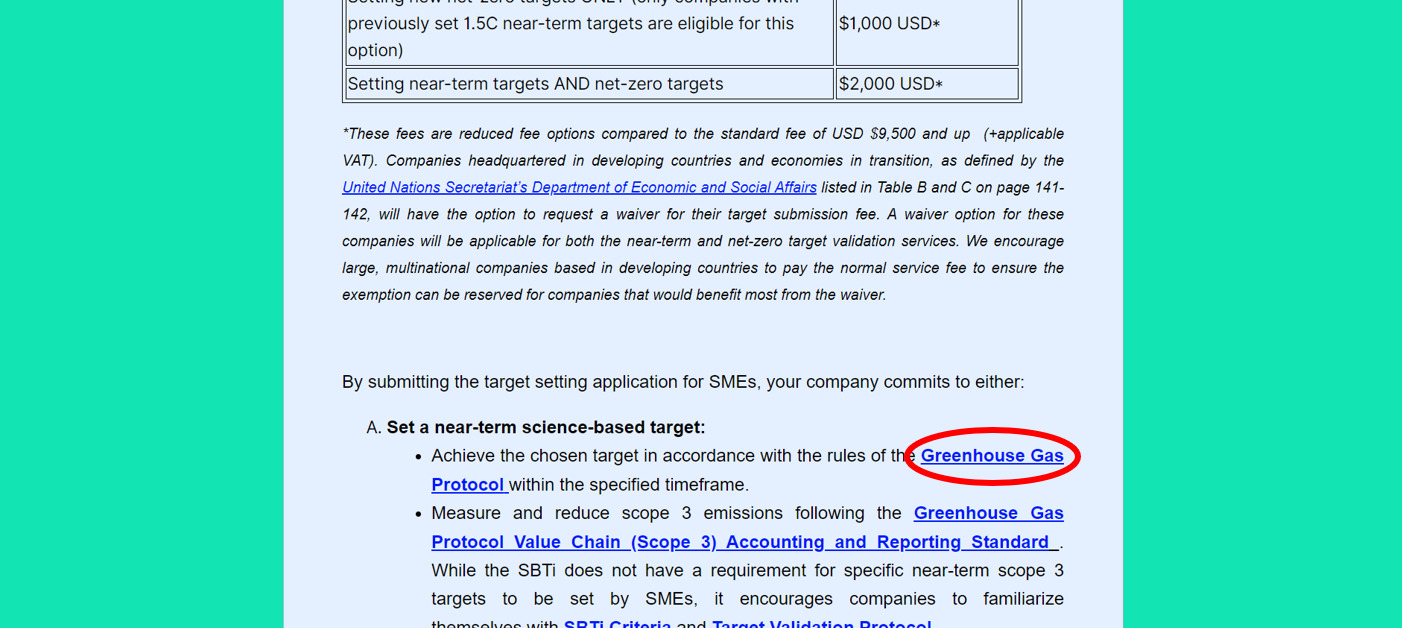

このフォームの2ページ目に、リンクがたくさん貼られているところがありますが、ここはSBTを申請するうえで企業側に確認を求めているサイトや資料を紹介したものです。

その重要書類の中で、今回は一番上の“Greenhouse Gas Protocol”(GHGプロトコル)という規則、さらにその中の“Product Standard”(製品基準)という書類をご紹介します。

※「製品基準」という呼び方は本記事内での呼び方であり、正式名称ではありません。別の名前で呼ばれる場合もありますのでご了承ください。

この書類、原題は“Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard”(製品ライフサイクルのGHG算出及び報告基準)となっており、略称で製品基準(Product Standard)と呼ばれています。

製品基準はライフサイクルアセスメント(LCA)の一部であり、企業が生産する製品が一生のうちに排出・吸収する温室効果ガス(GHG)の量を算出し、公表するために必要な要件を提示しています。

これを用いて自社の製品の今のGHG排出量を「見える化」することで、環境への負荷が高い製造工程の特定につながり、そこから製品のエネルギーコストの削減、環境負荷低減による他社製品との差別化など、更なる市場価値を生み出すこともできるようになります。

製品基準は、GHG排出量を算出する手順に従って14の章に分かれており、章ごとに、手順を行う上で守らねばならない要件が記載されています。ここでは、何を守らなければいけないか、どういった点が重要かについて、算出の手順に沿って簡単にご紹介します。

第4章では、GHG排出量の算出とその報告における5つの原則について述べています。5つの原則とは、

の5つです。

この5原則をしっかり守ることで、報告書が正確で公平であると保証できるようになります。逆に、これらを守っていないと、株主や消費者などのステークホルダーに不信感を与えかねません。排出量の報告書を作成するにあたって、非常に重要な原則です。

第6章では、排出量を算出する際の「範囲」――どのGHGを計上するか、どの製品を調べるか、製品何個単位で調べるか――などの決め方を説明しています。

特に重要なのは、分析単位の決定です。製品の目的や機能を元に、分析単位や耐用年数、分析単位を満たすために必要な製品の量(基準フロー)などについて決める必要があります。

ここでの定義の仕方が、その後の算出過程や結果に大きく影響してきます。例えば、耐用年数が実際より短く設定されていれば、製品が一生に使う電気量は少なく計算されてしまうでしょう。範囲の設定は、GHG算出において非常に重要なステップとなります。

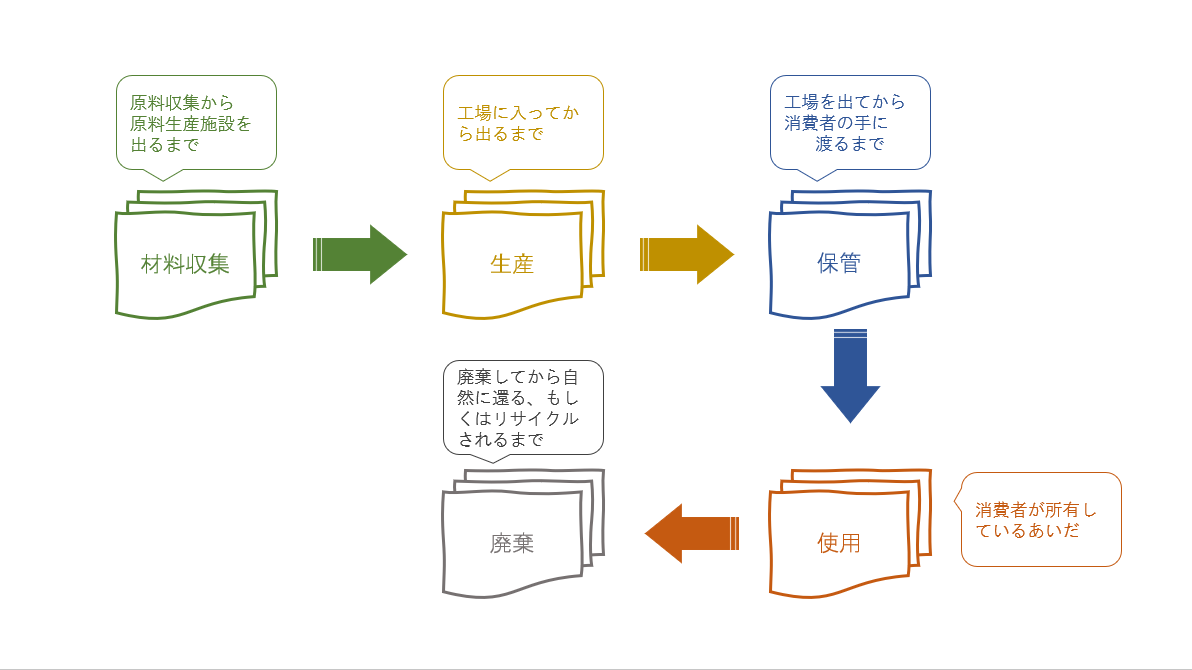

下の図は、製品の一般的なライフサイクル(製品の一生)を表しています。GHGを算出している企業はまず、このライフサイクルを元に、調査する製品の工程表を作成する必要があります。

その後、どの工程が排出量算出の対象として扱われるかを決める必要があります。とはいえ、製品を作るために必要な工程は、原則としてすべて算出の対象としなければなりません。

一方で、排出量のデータが不足しており、代替データも用意できず、なおかつそのデータ自身があまり重要でないと企業が判断した場合に限り、その正当性と重要でない根拠を述べた上で算出の対象外とすることができます。

また、それとは別に、調査対象の製品と直接関わらない工程は算出の対象外とすることもできますし、そのような工程でも、企業にとってGHGが削減できる重要な工程だと考えた場合は算出の対象に入れることができます。

ここからはいよいよ、GHG排出量の算出に向けて排出量のデータを収集していきます。

先ほどご紹介した5原則の中に「透明性」の原則がありましたが、算出結果の透明性を確保するには、算出のもととなるデータの品質が非常に重要になります。報告書全体の質を大きく左右する過程のため、データの収集は最も労力を割くべき過程なのです。

排出量算出に使うデータには、排出量を直接計測した直接排出データ、投入したエネルギー量や材料の重さ、移動距離などを表した工程活動データ、使用した石油の料金など金銭的価値を示した財務活動データがあります。

さらに、データの出所によって、製品の実際の電気使用量などから算出した一次データと、電気使用量の年間平均や業界平均など、実測値ではないデータから算出した二次データに分けられます。

前節で紹介したデータの種類の説明を見てみると、一見、間接的に計算された二次データよりも、製品について直接計測を行った一次データのほうが正確なデータだと思うかもしれません。

しかし、この例に限らず、「どのデータのほうが良い、悪い」というのはすべて単なる思い込みであり、データの質が悪ければ一次データでも全く使えないこともあります。

データの品質を評価するために、ここでは5つの指標が紹介されています。企業はこの指標をもとにデータ評価を行い、最終報告書に「使用したデータの品質」と「品質改善のために行っている取り組み」を記載する必要があります。5つの指標について簡単に説明すると、

【例】LED電球の製造ラインのGHG排出量を調べる際、白熱電球の製造ラインの二次データをもとに算出したら、技術的代表性はあまり良いとはいえません。

【例】10年以上前のデータは、時間的代表性の点で見れば非常に品質の悪いデータです。3年以内のデータを用いることが良いとされています。

【例】埼玉の工場から東京の小売店までの製品のトラック輸送のGHG排出量を調べる際、アメリカのトラック輸送のデータよりも関西圏のデータのほうが地理的代表性の高い品質の良いデータだと捉えられます。

【例】クーラーの使用時におけるGHG排出量を算出する際は、季節によって使用量の変動が大きいことを考慮したデータを用いるべきです。

【例】推測が含まれるデータや検証が済んでいないデータは、信頼性が低いデータだとみなされます。

といった感じになります。この5つの指標をできるだけクリアしていくことが、よりよい報告書を作るために重要となります。

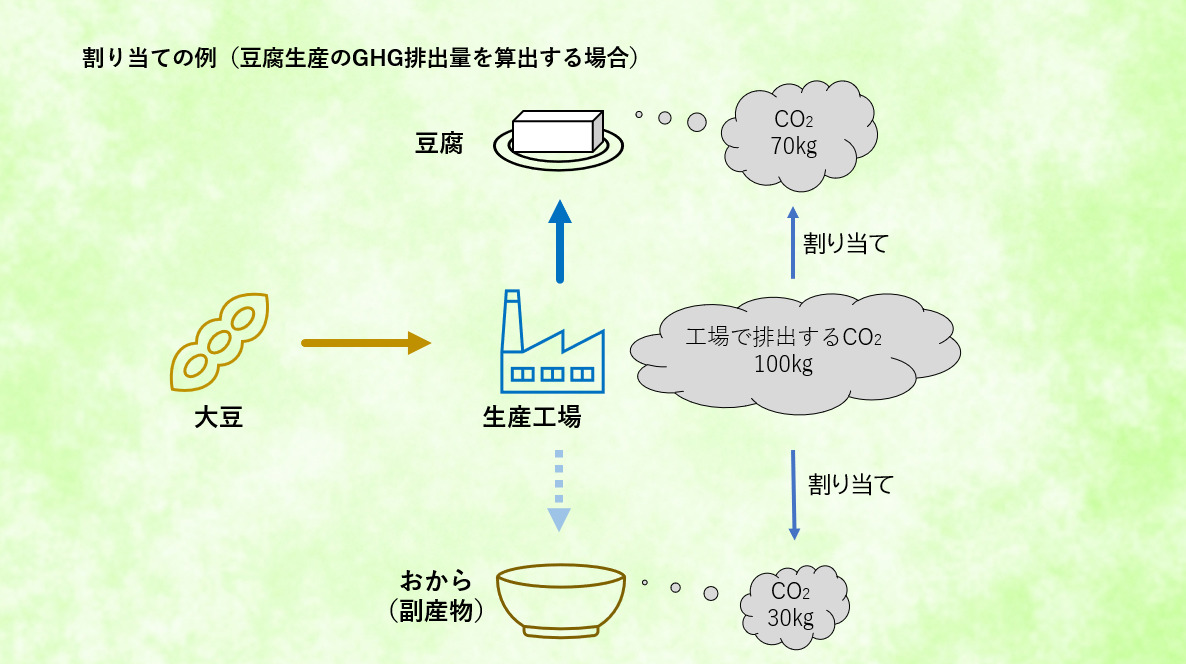

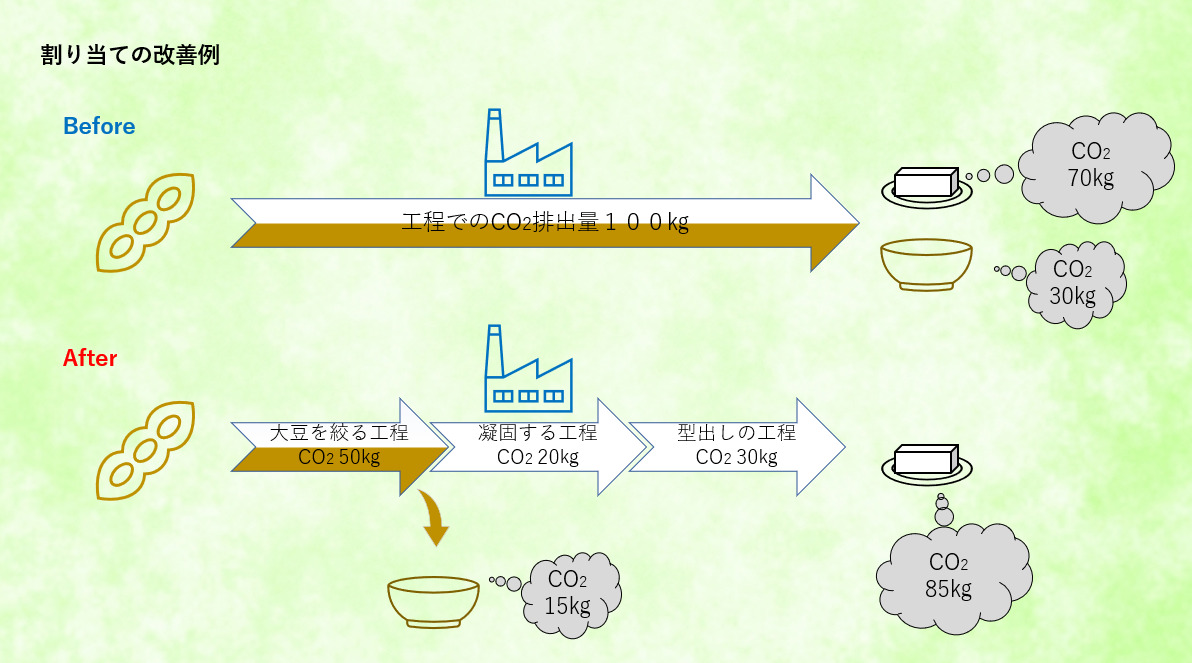

製品を製造する過程で副産物を生みだしたり(例:豆腐の製造過程でおからが作られる)、製品を輸送する際にほかのものと一緒に運んだり(例:りんごの貨物輸送の時に他の果物と同じコンテナで運ぶ)することも多いと思います。

製品基準では、他の製品と共通の工程を含む場合は、調査対象製品に使用するエネルギーや物品が、他の製品のライフサイクルにも使われているとみなされます。

前者の例では、豆腐の製造過程で排出するGHGの一部はおから生産のために使われていますし、後者ではりんご輸送のために使ったエネルギーは他の果物の輸送のためにも使われているとみなされます。

このような場合、それぞれの工程で排出されたGHGは、豆腐とおからに、もしくはリンゴと他の果物に分配する必要があります。この作業をここでは割り当てと呼びます。

割り当ては仮定に基づいた排出量の分割のため、実際のGHG排出量を反映していない可能性があるという点で、報告書の不確実性(後述)に影響を与えます。そのため企業は、割り当てをなるべく防ぐか、少なくしなければなりません。

豆腐の例であれば、生産工程を「大豆を絞る工程」「凝固する工程」「型出しの工程」というふうに分割し、工程を細分化することで、おからとGHG量を分割する工程を「大豆を絞る工程」のみにすることができます。

(上図の例では、BeforeではCO2 100㎏を豆腐とおからに7:3で割り当てましたが(割合は生産量や生産金額をもとに企業が決定します)、Afterではおからと共通する「大豆を絞る工程」だけを7:3で割り当て、残りの工程はすべて豆腐生産に関する排出量とみなしました。BeforeよりAfterのほうが、実際の排出量に近いとされています。)

他にも、分析単位を変えたり(例:ペットボトル容器のGHG算出ではなく、中に入れる飲料も含めてGHG算出を行うことで、ボトル容器と飲料の間の割り当てを避ける)、副産物のGHG量の算出に類似の製品や別の作り方で作られた同じ製品のデータを用いたりすることで、割り当てをできるだけ避けることができます。

近年では、様々な製品でリサイクル材を使ったものが作られるようになりました。リサイクル材100%の製品も登場しており、環境意識の高まりを感じています。

製品基準では、原材料はバージン材=新品の材料を使うという前提で設計されていますが、リサイクル材を用いて製品を製造した場合の算出方法も記載されています。

リサイクル材を用いてGHG量を算出する方法には2種類あり、クローズドループ近似法(エンドオブライフアプローチ、リサイクル性代替アプローチなどとも)とリサイクル含有率法(カットオフ法とも)と呼ばれています。

クローズドループ近似法は、製品のライフサイクル内から発生した(=クローズドループ)、すなわち調査している製品からリサイクルされた材料を、材料の一部として投入するというコンセプトです。

この方法では、ライフサイクルの最後の段階において、調査している製品をリサイクルする工程のGHG排出量を算出するとともに、生産工程で投入したバージン材の一部をリサイクル材に置き換えるという方法をとっています。

一方のリサイクル含有率法は、製品のライフサイクル外からの(=オープンループ)リサイクル材を使用するという考えのもと作られています。

クローズドループ近似法と異なり、ライフサイクルの最初の段階で、使用するリサイクル材のリサイクル工程のGHG量を算出することとなります。

数値の計測や推定には、誤差がつきものです。製品基準の第10章では、測定誤差や不確かさなどの「不確実性」を理解し、解釈する方法を記載しています。

報告書における不確実性には、直接排出データや地球温暖化係数などの「パラメータ(数値)」の不確実性、計算手法の違いによる「シナリオ」の不確実性、複雑なモデリングなどそれ以外の原因で発生する「モデル」の不確実性があります。

当然、不確実性は少なくしたほうが良い報告書ができますが、それには限界があります。それよりも、不確実性のありかを特定し、その大きさや対処の優先順位を評価し、改善し、それらを公表することが、報告企業には求められています。

いよいよ、集めたデータをもとにCO2排出量を計算していきます。ここからは算出に使用する数式と、その数式をどう解釈するかをご紹介します。数学が苦手な方も、文章で説明していますのでぜひご参考にしてください。

直接排出データから算出する場合

kgCO2e = 直接排出データ [kg GHG] × GWP [kgCO2e/kgGHG]

【解釈】製品から排出されたGHG量(=直接排出データ)に、そのGHGのGWP(地球温暖化係数:GHG 1㎏がCO2 何kgに相当するかを表した係数)を掛けて、二酸化炭素に換算した値(kgCO2e)を算出します。

それ以外のデータから算出する場合

kgCO2e = (工程・財務)活動データ [unit] × 排出係数 [kgGHG/unit] × GWP [kgCO2e/kgGHG]

【解釈】製品生産の活動量(投入エネルギー量や材料の重さなど)に、活動量の1単位(1kWh、1㎏など)あたりのGHG排出量(=排出係数)を掛けてGHG排出量を算出します。さらにGWPを掛けることで、二酸化炭素に換算した値を算出します。

また、製品の材料などが光合成でCO2を吸収した場合、製品が大気中から除去したCO2の量を算出することができますが、この場合多くの企業は、製品に含まれている炭素の量のみを知っている状態になるでしょう。

このときは、炭素量に44/12を掛けて、二酸化炭素換算値を算出します(CO2の分子量は44、炭素の原子量は12のため、製品に含まれる炭素量に44/12を掛けることで、その製品が吸収した二酸化炭素の量を算出できます)。

全ての算出結果が出そろったら、全ての結果を同じ基準フロー(「GHG算出の範囲を決める」の項を参照)に合わせます。例えば、基準フローが製品10㎏で、算出結果が製品1㎏あたりの場合、その結果に10を掛ける必要があります。それが終わったら、全ての二酸化炭素換算値を合計し、分析単位当たりの二酸化炭素排出量換算値を求めます。

ちなみに、企業によっては、排出量取引などでカーボンオフセットを行っている場合もあるかと思いますが、オフセットの購入は製品のライフサイクルの外で行われるため、カーボンオフセットによるCO2の削減量は算出に含めることができません(排出量の算出結果と別に報告することはできます)ので注意が必要です。

最後に、完成した報告書の品質を、利害関係のない人に保証してもらいます。報告書に保証を行ってもらうことで報告企業は、ステークホルダーからの信頼性向上や社内の算出・報告業務の一層の充実、その後の排出量算出の効率化など、様々な恩恵を受けることができるようになります。

保証は、自社内の報告書作成にかかわっていない人物(や部署)、もしくは企業に属さない人物から受ける必要があり、前者からの保証を第一者保証、後者からの保証を第三者保証と呼びます。信頼できる保証人の選択が、報告書が信頼性を持つために重要となります。

保証人は、検証もしくは批評的評価のどちらかを行います。検証は報告書の一般公開の前に記載内容の信頼性を評価するために、批評的評価は報告書と製品基準の原則の間の整合性を確保するために行います。

また、保証内容は、「重要な修正は必要ない」という消極的な文章で記述される限定的保証と、「製品基準に適合している」という積極的な文章からなる合理的保証があり、当然ながら合理的保証のほうが厳密さや必要な証拠の量、そして得られる信頼度が上です。

リソースが十分に割ける状況なら、データを集める段階から合理的保証を目指すことを意識して集めてみるのが良いでしょう。

製品基準は全編英語で書かれているうえ、140ページ以上にも及ぶ非常に長い文章です。しかし、対外的な環境活動のアピール、株主などへの信頼感構築、社内の意識向上、そしてなにより製造コストの削減に繋がる、非常に重要なものでもあります。この記事がGHG算出の一助になれば幸いです。

また、当社のほうで製品基準を日本語訳したものもご紹介します。ただしこちらは翻訳が不完全だったり、レイアウトが崩れているところがあったりします。また、翻訳ミスや解釈違い等により生じた責任は当社では負うことができませんので、正確な理解をご所望の際は原文も合わせてお読みください。

業務用エアコンを使わなくても過ごしやすくなる季節は、業務用エアコンの点検シーズンです。

フロン排出抑制法では、全ての業務用エアコンを所有する管理者に、3か月に1度の【簡易点検】が義務付けられています。

また、全ての所有する業務用エアコンで、フロンの漏洩量が1000t-CO₂を超えた場合、国に報告が必要となります。

ここで、注意が必要なのは、【簡易点検】だけでは、フロン漏洩の有無は分からない、ということです。

「え、どういうこと?」と思われる方もいるのではないでしょうか。

今回は、簡易点検の注意点や、法律対象外でもフロンの定期点検を実施するメリットについて解説致します。

目次

フロン排出抑制法で、全ての業務用エアコンに3か月に1回義務付けられている【簡易点検】で実施する主な点検項目は、

①室外機の異常な振動や異常な運転音がないか

②室外機及び周辺に「油のにじみ」がないか

③室外機の傷や、熱交換器の腐食、錆、傷はないか

④室内機の熱交換器に霜がついていないか

といったチェック項目のみとなっています。フロン排出抑制法では、簡易点検を実施する者は、専門業者だけではなく、一般の方でも実施することができるとしています。

※出典:環境省、経済産業省業務用冷凍空調機器ユーザーによる簡易点検の手引き 改正フロン法対応(フロン類の漏えい点検)

一般の方が簡易点検を実施し、室外機に「油のにじみ」や、室外機に「傷」などがあり、フロンの漏洩の可能性があっても、判断がつかない場合は、業務用エアコンの使用に支障が出るまで、そのまま見過ごされる形になります。

業者による簡易点検を実施したとしても、業者から「油のにじみ」や室外機の「傷」があり、フロン漏洩の可能性を点検表で報告された後、管理者がフロン定期点検や修理をせず、そのままにしていれば、同じく、業務用エアコンの使用に支障が出るまで、そのままフロンは漏洩し続けることになります。

※点検業者からの報告があったにも関わらず修理をしない場合は罰則があります。

簡易点検は、フロンの漏洩の可能性を見つけることができますが、確実に漏洩している、ということは判断できません。

簡易点検の結果、フロン漏洩の可能性が発覚し、管理者が業者に「フロン定期点検」や「修理」を依頼して初めて、漏洩している、事実が確定します。

ただ、フロン定期点検や修理を実施した場合でも、「フロンの漏洩量」を正確には出すことは、できない場合が多いです。理由は2つあります。

1つ目は、そもそも最初に充填されていた冷媒(フロン)の量が、点検業者には分からないことです。

業務用エアコンの室外機には、最初に封入されていた冷媒の量が記載されていますが、設置する際の配管の長さに応じて、冷媒が追加されることがあります。配管は通常、壁の裏や天井に埋まっている場合が多く、外見で配管の長さは分からない為、追加充填の有無は、点検業者には基本的にはわかりません。

※追加充填した際、業者によっては室外機に記載してある場合がありますが、全ての業者がそうしているわけではありません。

業務用エアコンの寿命は15年程度と言われています。その間に、簡易点検であれば、年4回、15年で60回実施されます。その間、冷媒不足があれば、修理後、追加充填作業が行われ、使われ続けます。

点検業者が、その15年間全て管理することもありますが、たいていの場合は、どこかの期間だけとなります。いつどのくらい追加充填したのかは、業務用エアコンを管理する管理者しか分からない情報です。

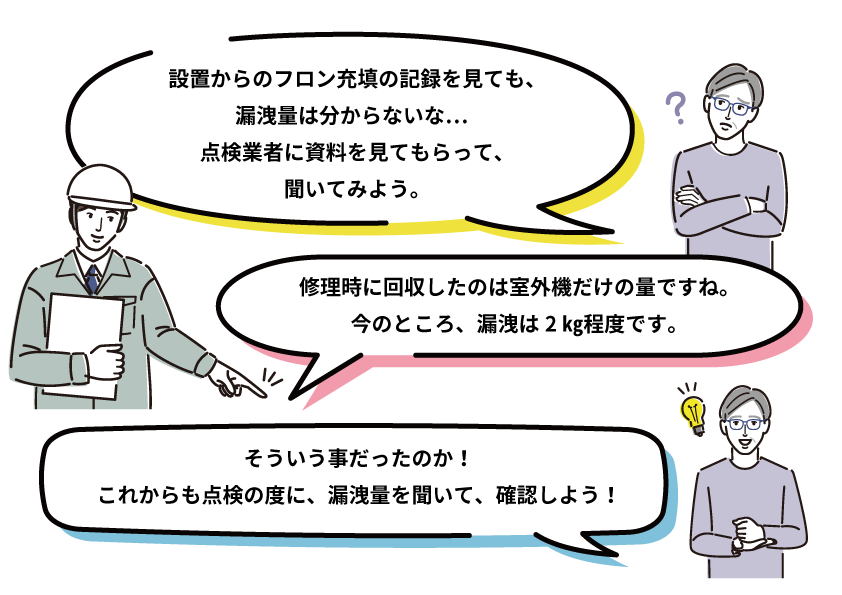

点検業者から、管理者に、これまでの管理記録を確認し、累計の漏洩量を報告する、ということにはなっていないので、もし、管理者が漏洩量を確認したい場合で、これまでの点検表を見ても、わからない場合は、管理者から、点検業者に履歴情報を提供し、漏洩量を教えてもらう必要があります。

2つ目は、エアコンが問題なく運転する冷媒の量には幅があることです。

新品の業務用エアコンには、予め初期充填量として、規定の冷媒が封入されています。そして、配管の長さが、〇〇mまでは、封入された冷媒の量で問題なく運転できる仕様になっています。

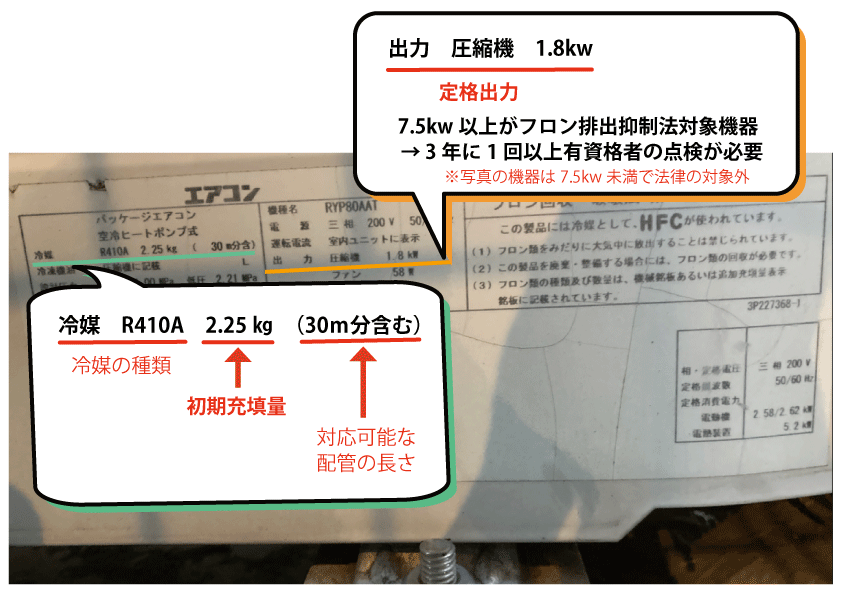

上の写真の業務用エアコンの場合は、冷媒の初期充填量(予め封入されている冷媒の量)が2.25㎏と記載があり、配管の長さが30mまでは、対応できる、という表示になっています。

つまり、配管が2mでも、29mでも問題ない、ということです。このように業務用エアコンは、通常の運転に支障がでない冷媒の量に、幅があります。

これは、多少冷媒が漏洩していても、気づけない、ということになります。

フロン定期点検を実施し、漏洩が発覚した場合は、漏洩箇所を特定してから、全ての冷媒を一度回収し、修理して、冷媒を再充填し、エアコンの効きを確認しながら追加充填していきます。

(点検時、漏洩箇所が特定できない場合は、冷媒を回収してから、窒素ガスを封入し、気密検査を実施して漏洩箇所を特定します。)

エアコンの効きが改善したら、追加充填を終了します。その時、追加した冷媒の量を確認して初めて、どの程度漏洩していたのか、が、わかります。

ただ、もっと充填しようと思えば、充填できてしまいます。つまり、漏洩量は充填量より多い可能性があるのです。

フロン排出抑制法では、業務用エアコンの圧縮機の定格出力が7.5kw未満の場合、フロン法定点検を実施することは義務付けられていません。義務付けられているのは簡易点検のみです。

一方、フロンの漏洩量が1000t-CO₂を超えた場合は、国に報告が必要なのは、圧縮機の定格出力が7.5kw未満でも以上でも同じです。

では、圧縮機の定格出力が7.5kw未満の業務用エアコンの管理者は、どのように漏洩量を把握すればよいのでしょうか。

把握できる機会は、故障するまで何もせず、故障し、修理依頼した結果、フロン漏洩が発覚した場合に、漏洩量を把握することができます。

ただ、冷媒(フロン)不足でエアコンの運転に不具合が生じ始めるのは、冷媒が5割程度漏洩してからです。つまり、半分程度漏洩してからでないと気づけない、ということになります。

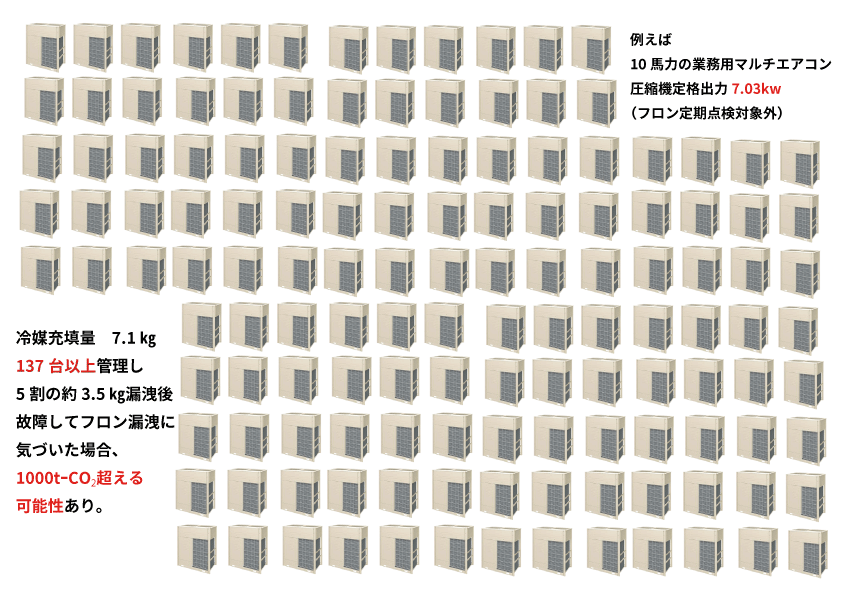

例えば、フロン定期点検の義務がない圧縮機の定格出力が7kwの業務用エアコン 1台の冷媒初期充填量は、だいたい7㎏なので、その半分が漏洩した場合のt-CO₂換算は、3.5㎏×2090(R410 Aの地球温暖化係数)=7,315㎏-CO₂(7.315t-CO₂)となります。

つまり、圧縮機の定格出力が7kwの業務用エアコンを137台所有し、同じ時期に、それぞれの業務用エアコンから半分程度漏洩していたら、国に報告が必要な1000t-CO₂の漏洩になります。

大きな工場や店舗がなくても、小規模の店舗を全国展開している場合、対象になる可能性があります。

ただ、同じ時期に137台が同じ冷媒不足で故障する可能性は、低いです。

こんなに沢山の業務用エアコンを所有していない管理者様も多いでしょう。「うちは気にしなくても大丈夫」と思ってしまいたくなる気持ちもわかります。

しかし、国に報告の必要がないからといって、フロン漏洩を放置してよい理由にはなりません。しっかり簡易点検を実施し、フロン漏洩の疑いがある場合は、フロン定期点検や修理を依頼するようにしましょう。

フロン定期点検をすれば、フロン漏洩の有無を確認することができます。

フロン定期点検は、フロン排出抑制法の対象となる機器以外は、やってはいけない、という決まりはありません。むしろ、全ての業務用エアコンで、設置5年後、10年後といったある一定の期間で、フロン定期点検を実施することが、フロン漏洩を抑制するうえで、効果的な対策と言えます。

有資格者によるフロン定期点検は、業務用エアコンの故障を未然に防ぐことにも役立ちます。ここでいう故障には、2つのパターンがあります。

1つは、冷媒不足による直接的な故障です。効きが悪くなる、といった症状がでます。

2つ目は、冷媒不足の状態で運転し続けることで間接的に生じる、圧縮機やその他の部品の故障です。

夏や冬に業務用エアコン稼働時に、こうした故障が発生することは、リスクでしかありません。フロン法定点検は未然に故障を防ぐことにつながります。

法律やリスク管理以外の部分で、フロン定期点検を実施し、漏洩量を把握し、漏洩防止に取り組めば、気候変動や脱炭素経営の取り組みとして、対外的にアピールすることができる、という見方も可能になります。

フロンは二酸化炭素の数十倍から数万倍もの温室効果があるので、フロン漏洩防止の取り組みは、二酸化炭素の削減対策をして得られる削減効果より、効果的である可能性もあります。

業務用エアコンのフロンの管理を、国や法律の縛りでやらされてやる、というリスク的な概念から、気候変動の取り組みとしてアピールできるチャンスに変え、日本全体のフロン漏洩防止と、温室効果ガス排出削減につなげていきましょう。

「簡易点検してなかったけど、自分ではできない」、「そもそも圧縮機の定格出力が7.5kw以上かどうかわからない」、また、「簡易点検はしていたけれど、フロン定期点検も依頼したい」、「フロン定期点検をしていたけれど、漏洩量は把握できていない」という管理者の方がいましたら、是非ご相談ください。

大気が乾燥する冬は火の用心です。今回は厨房ダクト火災について、なぜ起こるのか?どうやって防ぐのか?立入検査についてや弊社にご依頼いただいたダクト清掃のデータからわかることをご紹介します。

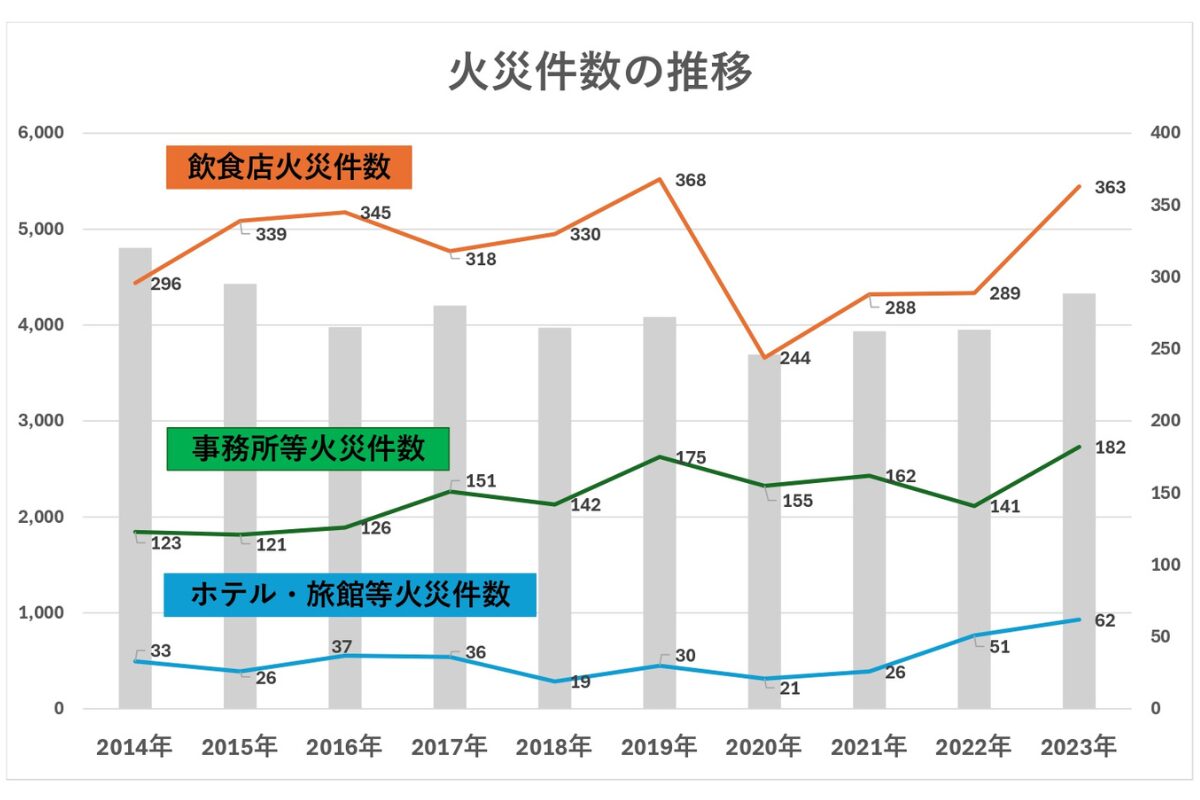

近年、火災件数は増加傾向を見せています。新型コロナウイルスの影響で2020年には一時的に減少したものの、翌年以降は再び増え続けています。

特に飲食店での火災が急増しており、調理中の火の取り扱いや防火対策の不備が原因とされています。これらの火災は、店舗だけでなく周辺への被害も拡大するリスクがあるため注意が必要です。

こうした状況を受け、火災予防に対する意識を見直すとともに、適切な防火対策を講じることが求められています。

※参照元:令和6年版 火災の実態(速報版)

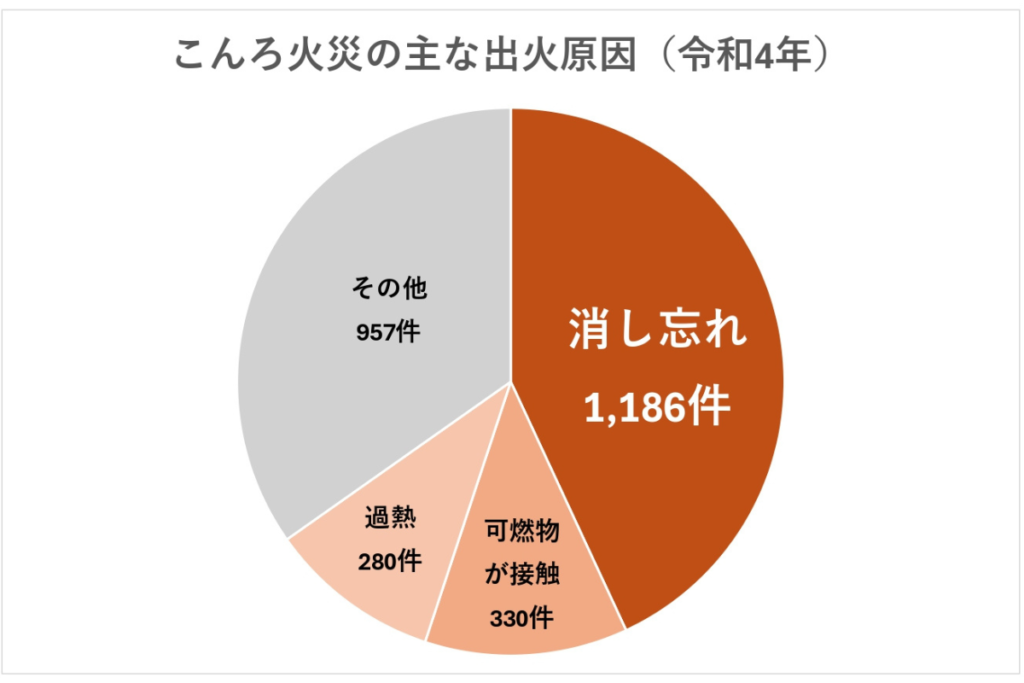

厨房火災の原因は、調理中に火をつけたまま放置したり忘れたりすることが約半数を占めます。 他にもコンロ付近の布巾やその他可燃物が落下したり接触したりすることにより起きています。さらに、厨房周りに付着した油脂やほこりに引火するとダクト火災となります。

※参照元:総務省消防庁「消防白書」より

厨房ダクト火災を防ぐ方法は日々の清掃、メンテナンスです。特に調理で油を多く使用し、営業時間も長い飲食店ではレンジフードやグリスフィルターを日常的に清掃する必要があります。 少子化や働き方改革などで飲食店の従業員確保が難しい中、こうした日々のメンテナンスを実施するのは難しい場合もあるのではないでしょうか。そうした場合は定期的に業者に依頼することをお勧めします。

業者に委託しない場合は、どこを、どのように清掃すればいいか、点検票や清掃要項がまとめられた東京消防庁のガイドラインが公開されていますので、参考にしてください。

【参考】:飲食店の厨房設備等に係わる火災予防対策:東京都消防庁

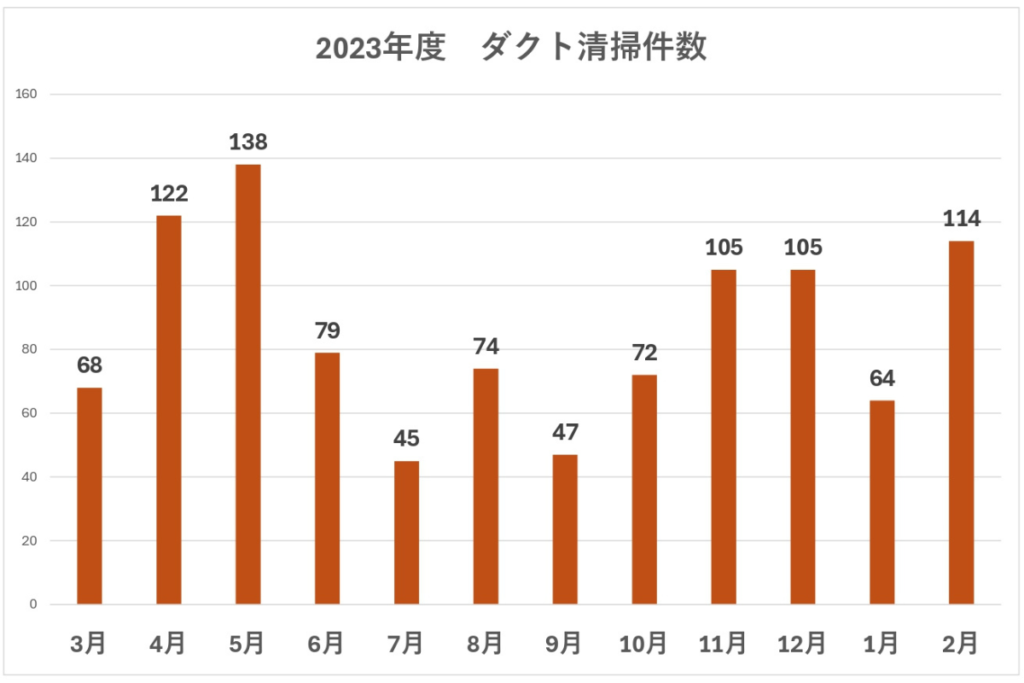

弊社では昨年度、1,000件以上のダクト清掃作業のご依頼をいただき、実施致しました。

洗浄頻度は1年に1度や半年に1度、3か月に1度など、お客様により様々ですが、全体としてダクト清掃実施件数が多い時期は4月,5月でした。

空気が乾燥しがちな冬の時期(11月~2月)にも、依頼件数が増えています。

飲食店の営業許可の更新時期や、近隣で火災等起きた場合等に自治体の保健所の立入検査が入ることがあります。

立入検査については東京消防庁から立入検査標準マニュアルが公開されています。

立入検査標準マニュアル(一部抜粋)

検査員は、効率的な検査等が実施できるように、検査等を実施する前に関係のある者と打合せを行う。

ただし、事前の通知を行わない場合は、検査等前の打合せを省略できる。

事前に検討した検査項目及び検査経路に基づき、班編成や班ごとの実施場所などを説明する。

検査員は、検査等の実効性の向上や危険箇所への立入における安全確保等の観点から、必要に応じて、検査場所の状況に精通した者の立会いを求める。

過去の指導事項の改修状況や改修後の管理状況、最新の防火対象物点検報告や消防用設備等(特殊消防用設備等)点検報告において不備事項とされたものの改修状況など、事前に把握しきれなかった事項について確認する。

人事異動などによる関係者及び防火管理者、自衛消防組織等の防火管理面の変更、増改築の有無、用途の変更、テナントの変更、工事の有無や内容など、防火対象物の実態に変化があったか確認し、必要に応じ検査項目を再検討する。

最新の防火対象物点検報告や消防用設備等(特殊消防用設備等)点検報告の内容等が良好と認められる場合は、効率的に立入検査を実施するため、当該点検部分の検査項目について、防火対象物の状況に応じて省略することができる。

防火対象物の位置、構造、設備又は管理について、スプリンクラー設備等の主要な消防用設備等が過半にわたって不適・機能不良となっているものなど、消火、避難その他の消防の活動に支障になる状況が認められた場合は、違反処理への移行と並行して、速やかに警防担当も含め消防本部全体で必要な情報共有を行い、消防活動全般において留意すること。無届の大幅な用途変更・増改築を発見した場合も同様の対応を行うこと。

「階段に消防の活動に支障となる物件が存置されている。」、「可燃性ガスが滞留する場所で、ガスコンロを使用している。」など、火災の予防上猶予できない場合には、改修(計画)報告書の提出を待つことなく、違反処理へ移行する。なお、緊急性が高く、速やかに違反是正の指導を必要とする不備事項がある場合は、立入検査終了後でなく、その途中で違反処理へ移行する。

厨房ダクトを日頃から清掃し清潔に保つことは、ダクト火災防止だけでなく、衛生面や設備機能面でも重要です。また厨房で働く人の働きやすさや仕事の質、ひいては提供する料理の味や見た目にも間接的に影響を与えているかもしれません。

弊社でも、仕事がうまくいかなくなったときは自分自身や自宅の整理整頓を見直すことを指導されることがあります。最適な職場環境を維持したい、そんな方々のお手伝いができればと考えています。

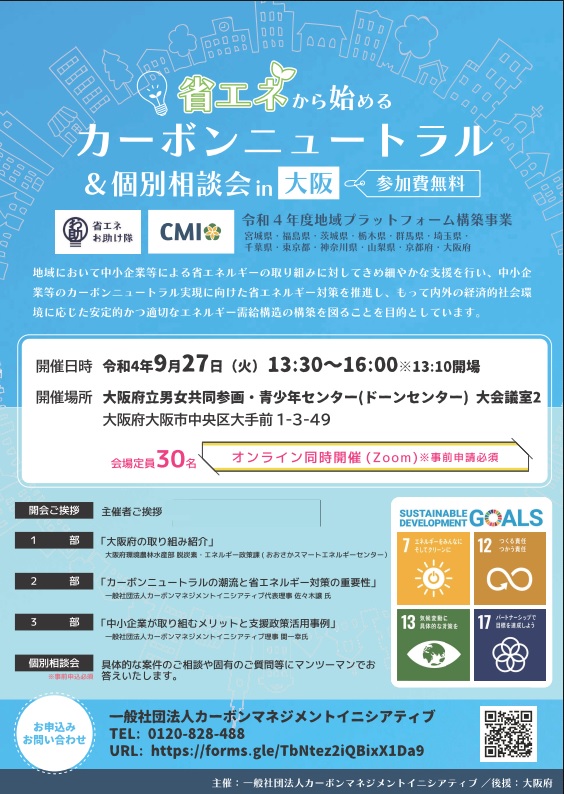

『省エネお助け隊セミナー』in大阪のお知らせです。

省エネお助け隊のカーボンマネジメントイニシアティブが主催、後援が大阪府のセミナーです。

Zoomにてオンライン同時開催しておりますので御興味ある方は是非ご参加下さい。

目次

セミナーお申込みはこちらから→ お申込みフォーム

3部構成となっております。はじめに、おおさかスマートエネルギーセンターのエネルギー政策課様から地域密着セミナーの醍醐味である『大阪府の取り組み紹介』についてご講演頂きます。プログラムの2部、3部ではカーボンニュートラルの動向から今押さえるべきポイントについて解説頂きます。省エネ対策の情報が満載です。

セミナーお申込みはこちらから→ お申込みフォーム

各事業者様の個別固有のお悩みについて、コンサルタントが個別にご相談の対応を致します。省エネ・再エネのお悩み、脱炭素経営など、お気軽にご相談ください。(事前申込が必要です)

セミナーお申込みはこちらから→ お申込みフォーム

『省エネお助け隊セミナー』in京都のお知らせです。

省エネお助け隊のカーボンマネジメントイニシアティブが主催、後援が京都府のセミナーです。

Zoomにてオンライン同時開催しておりますので御興味ある方は是非ご参加下さい。

目次

セミナーお申込みはこちらから→ お申込みフォーム

3部構成となっております。はじめに、京都府 府民環境部 脱炭素社会推進課様から『京都府の取り組み紹介』のご講演がございます。プログラムの2部、3部ではカーボンニュートラルの動向から今押さえるべきポイントについて解説頂きます。省エネ対策の情報が満載です。

セミナーお申込みはこちらから→ お申込みフォーム

各事業者様の個別固有のお悩みについて、コンサルタントが個別にご相談の対応を致します。省エネ・再エネのお悩み、脱炭素経営など、お気軽にご相談ください。(事前申込が必要です)

セミナーお申込みはこちらから→ お申込みフォーム

浴室内で起こるよくあるトラブルの一つとして、錆が原因のトラブルがあります。

浴室は水気が多い環境のため、対策せずに放置して使用していると発生した錆が進行してしまうケースが多くあり、長時間放置するほど対処する事が困難になってきます。

今回はそんな浴室の錆トラブルの原因と対処方法について解説します。

もらい錆とは、金属製品に発生した錆が他の製品に付着してできる汚れの事をいいます。

本来錆びる事がない材質のプラスチック製浴槽(FRP浴槽)でも、製品起因ではなく外部からの原因で錆変色が発生します。

ヘアピンやカミソリに発生した錆が浴槽やキャビネット棚にうつり茶色く変色してしまうケースが一般的です。

壁の錆腐食・錆膨れは、浴室の壁面にボコボコとした凹凸が発生する症状です。

壁の下周り(浴槽や床との境部分)あるいは水栓の根本周りに発生する事が多く、発生した錆は徐々に拡大して最終的に壁に穴が空くほど悪化します。

漏水に繋がるリスクがあるため、見つけた場合は必ず対処すべき症状といえます。また、壁から錆が滲み出る事で浴槽や床にもらい錆が発生するケースもあります。

【原因】

ケース1で解説した通り、もらい錆は金属製品の錆が原因で発生します。

カミソリやヘアピン等の金属を「置きっぱなし」にしている事で錆が発生し、錆びた金属の周辺へ錆がうつっていきます。

【対処方法】

もらい錆は、ついてすぐであれば拭き取るだけで除去できる場合があります。

清掃で除去できないほどに変色している場合は研磨する必要がありますが、研磨を行うと表面が荒れてしまうため、研磨後は逆に汚れが付着して落とせなくなるリスクがあります。

そこで弊社では特殊クリアコーティング施工での対処を推奨しております。

特殊クリアコーティングはサンドペーパーを使用して表層を研磨して変色を除去した後、透明な特殊塗料を塗布する事で表面を鏡面に仕上げています。

サンドペーパーによって荒れてしまった表面をコーティングする事で汚れが付着するリスクもケアできます。

【原因】

壁の錆腐食は、壁の鋼板部分に水が入り込んでしまう事が原因で発生します。

一般的にユニットバスの壁は塩ビ鋼板(塩化ビニル鋼板)と呼ばれる建材を使用しており、水の侵入箇所は鋼板端部のコーキング劣化箇所や鋼板に取り付けた器具の穴部分が大多数を占めます。

コーキングで処理してある壁の下周りや、水栓の根本周りに錆が発生しやすいのはそのためです。

【対処方法】

腐食箇所を削って可能な限り錆の除去を行い、錆止め塗布とパテ処理(整形)した後プレートを上貼りして対処します。

プレート表面には浴室用の防カビ抗菌仕様のフィルムを貼る事で、施工後のメンテナンス性の向上を図り、補修箇所だけ大きく色が変わらないようにしています。

※錆の除去や錆止め塗布を行わないままプレートを上貼りするだけでは根本の原因が解決していないため、プレート裏側で錆侵食が進んでいきますのでご注意ください。プロへ依頼し、正しい施工方法で補修する事をお勧めします。

今回は錆トラブルの原因と対処方法について解説しました。

錆は原因を正しく理解する事で、日頃の使用方法やメンテナンス方法を改善して未然に防ぐ事が可能です。

賃貸物件においては入居される方の使用方法を管理する事が難しいため、入居前の原因予防や退去時の早めの対処が大切になってきます。

浴室の錆トラブルでお困りの事がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2022年9月21日に【教えて、岸先生!「ESG経営と脱炭素・カーボンニュートラルの必要性と認証取得の大切さ」をZoomにて無料で開催いたします。今回も慶応義塾大学教授 岸博幸氏にご登壇いただきます。前回とは違った内容も含んでおりますので、前回ご参加された方々もぜひご参加ください。

開催日時:9月21日(水)13:00~14:00

▼参加はこちらから▼

https://tayori.com/form/c3ed41d3c1975c11a5ad22a15f5d48f243a3bc16/

脱炭素社会ってなに? これから何が変わるの? 何かをしないといけない? 脱炭素社会への移行で何をしたらいいのかわからない方向けの入門編です。

「中小企業版SBT認証支援サービス」について、サービス内容をご紹介させて頂きます。

更に、過去の事例についてもご紹介させていただきます。

中小企業版SBT認証を取得したいとお考えの企業様には、ぜひ見ていただきたい内容です。

脱炭素社会へ移行することにより、中小企業等にどんなリスクが起こりうるのかを「慶応義塾大学教授 岸博幸氏」に解説して頂きます。

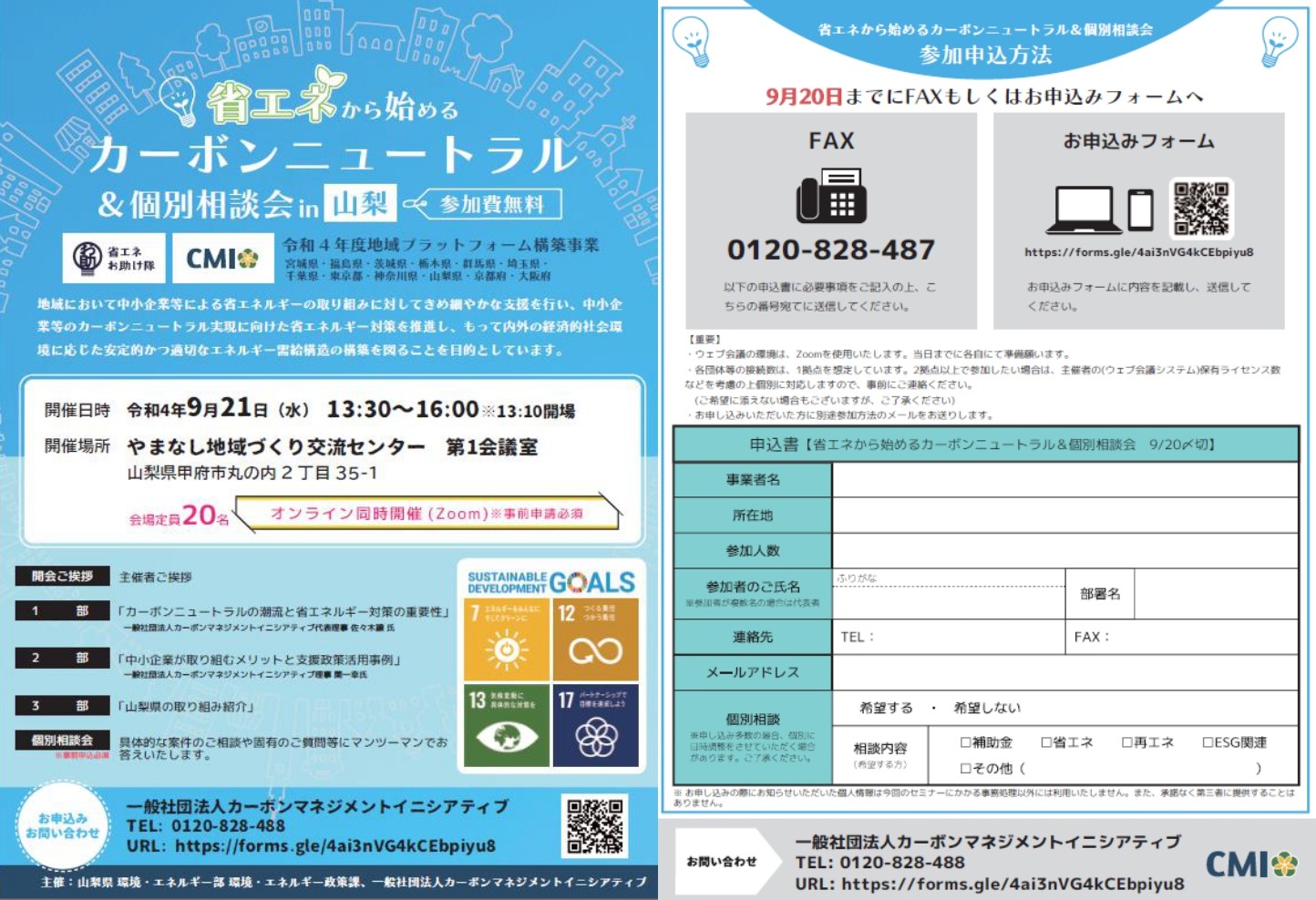

省エネお助け隊セミナーin山梨のご案内です。

山梨県「環境・エネルギー部 環境・エネルギー政策課」が主催する省エネセミナー内で

『省エネお助け隊』の講演があります。

『脱炭素・省エネ・補助金』のお役立ち情報満載のセミナーです。Zoom配信でのオンライン参加も

出来ますので、現地山梨またはオンラインにてお気軽にご参加ください。

目次

セミナーお申込みはこちらから→ お申込みフォーム

山梨県環境・エネルギー部 環境・エネルギー政策課様から山梨県の取り組みについて細かくご紹介頂きます。プログラムの前半・後半通して、省エネ推進の取り組みのヒントとなる情報が満載となっております。

セミナーお申込みはこちらから→ お申込みフォーム

各事業者様の個別固有のお悩みについて、コンサルタントが個別にご相談の対応を致します。省エネ・再エネのお悩み。脱炭素経営などについてお気軽にご相談ください。 その場で対応できない場合は名刺交換等のうえ別途お時間を頂戴して対応させて頂きます。

セミナーお申込みはこちらから→ お申込みフォーム

省エネお助け隊セミナーin大阪のご案内です。

近畿経済産業局が主催する省エネセミナー内で『省エネお助け隊』の講演があります。

『脱炭素・省エネ・補助金』のお役立ち情報満載のセミナーです。YouTube Live配信でのオンライン参加も出来ますので、現地大阪またはオンラインにてお気軽にご参加ください。

目次

【チラシ】明日から始める!省エネ対策セミナー 主催:近畿経済産業局

セミナーお申込みはこちらから→ お申込みフォーム

近畿経済産業局様から国の政策や取組みについての紹介や、省エネ大賞受賞者様からの事例紹介等もございます。プログラムの前半・後半通して、省エネ推進の取組みのヒントとなる情報が満載となっております。

セミナーお申込みはこちらから→ お申込みフォーム

省エネ実践者やコンサルタントより直接アドバイスを頂ける機会になります。また、講演者に聞いてみたい事、意見交換で議論してほしい事がありましたら、お申込みフォーム内にもご要望欄がありますので是非ご入力の上ご参加下さい。

セミナーお申込みはこちらから→ お申込みフォーム

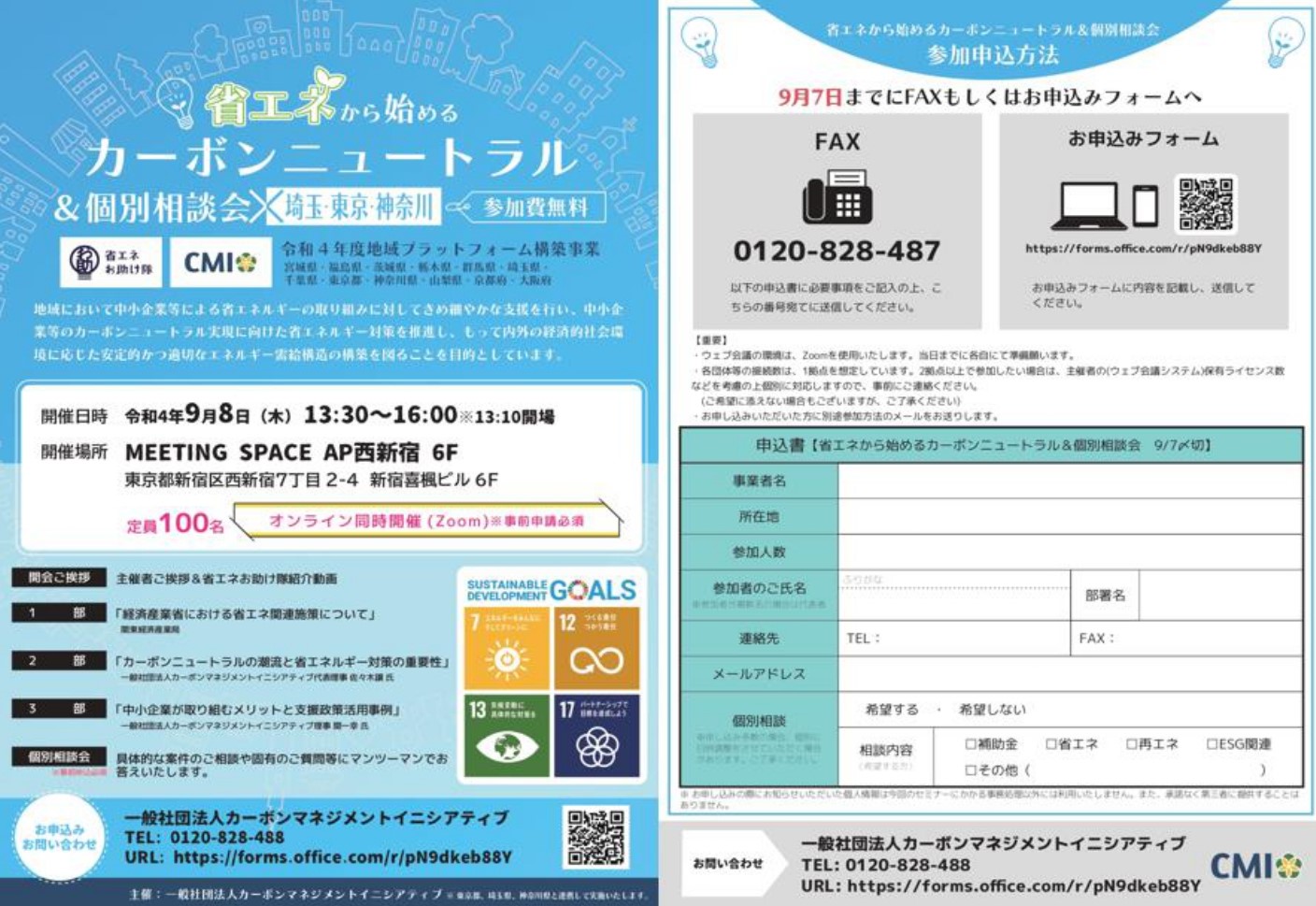

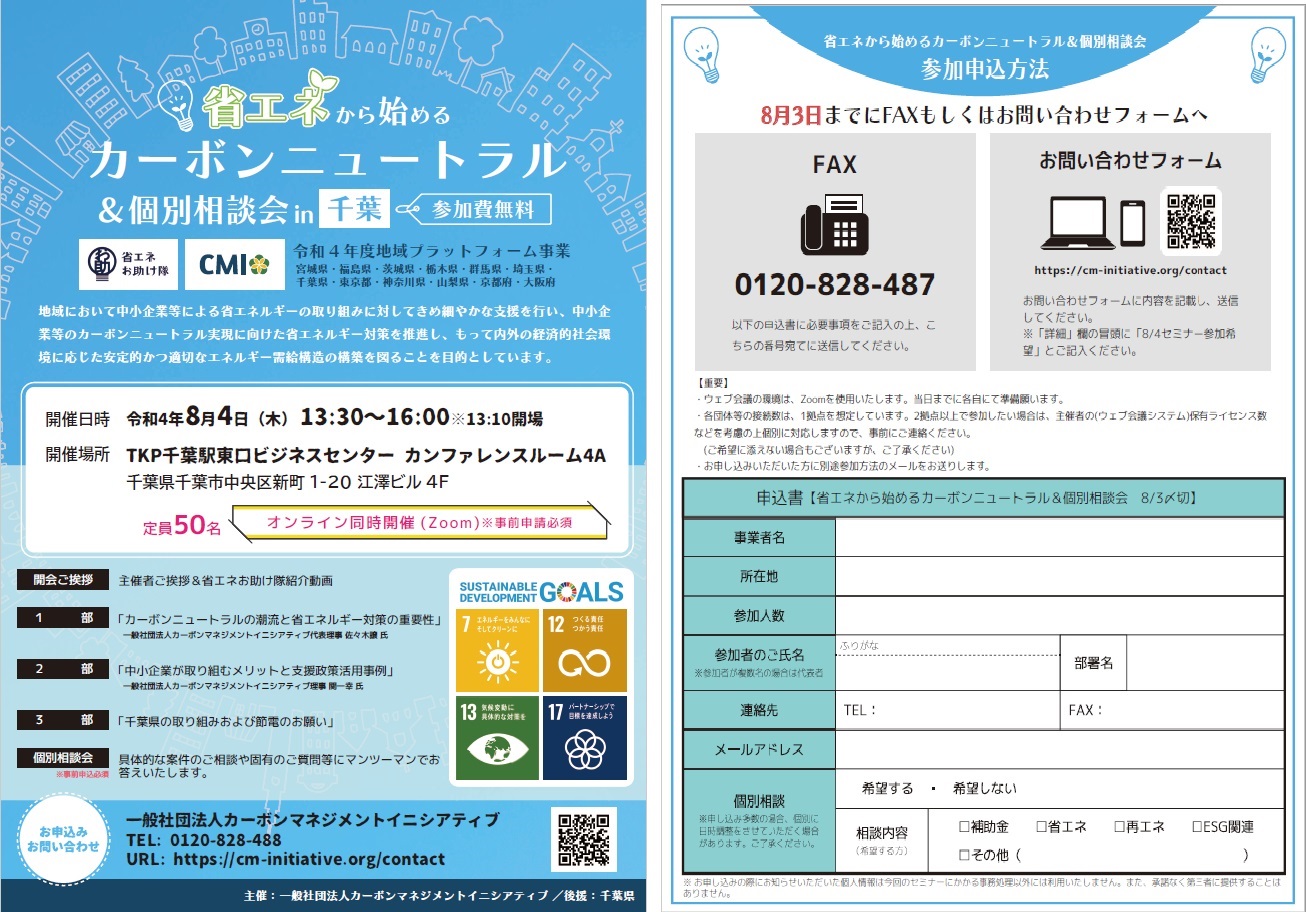

令和4年度地域プラットフォーム構築事業における省エネセミナーです。東京都・神奈川県・埼玉県の中小事業者様『脱炭素・省エネ・補助金』にご興味ある方はぜひ参加ください

目次

来年度の予算について各省庁から概算要求が公開されるのは例年8月末日です。その直後に開かれるこちらのセミナーでは最新情報の解説も毎年されています。今年度も関東経済産業局省エネルギー課様に登壇して頂き日本の取組や政府政策についてお話して頂きます。

セミナーお申込みはこちらから→ お申込みフォーム

セミナーお申込みはこちらから→ お申込みフォーム

各事業者様の個別固有のお悩みについて、コンサルタントが個別にご相談の対応を致します。省エネ・再エネのお悩み。脱炭素経営などについてお気軽にご相談ください。 その場で対応できない場合は名刺交換等のうえ別途お時間を頂戴して対応させて頂きます。

セミナーお申込みはこちらから→ お申込みフォーム

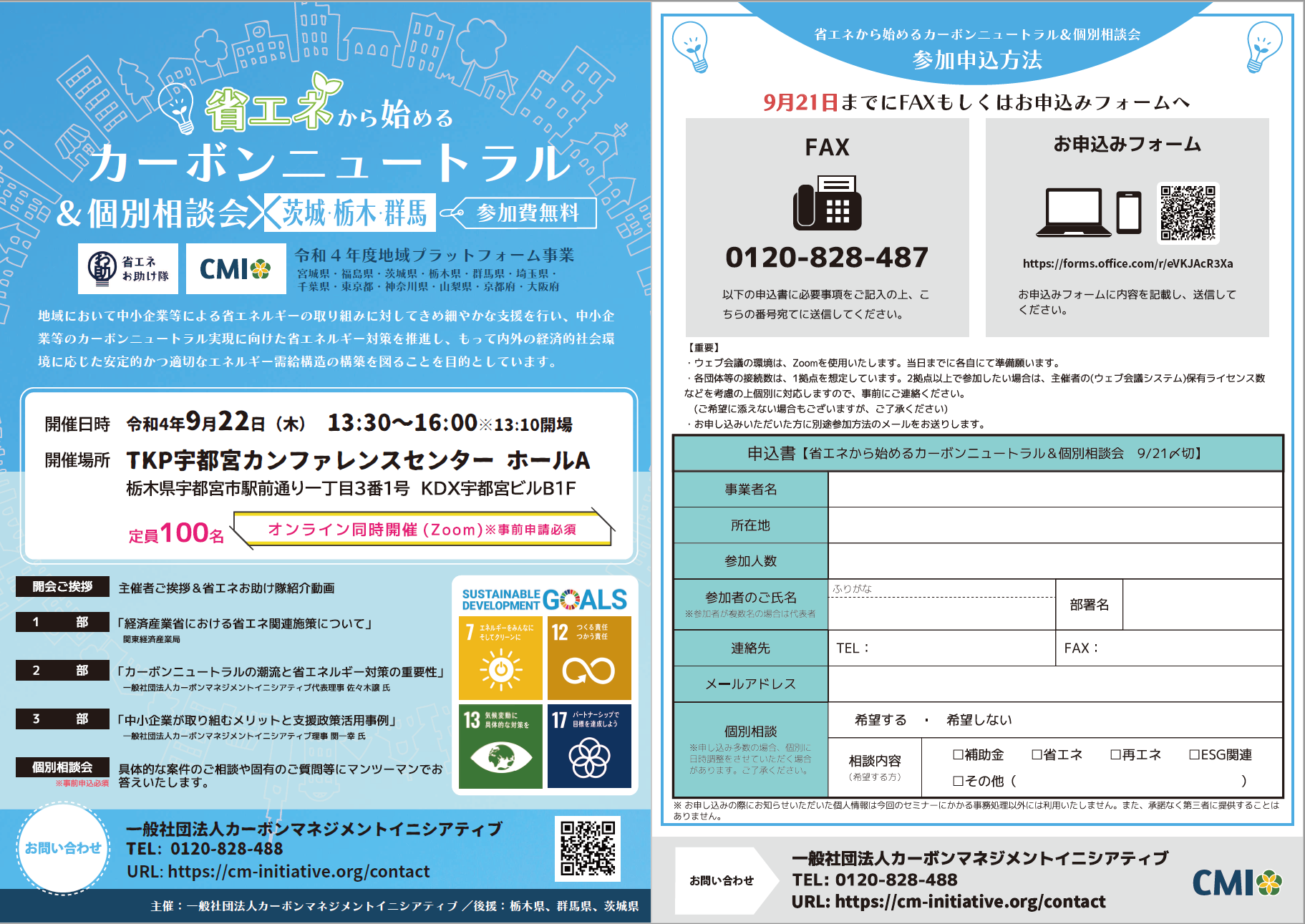

令和4年度地域プラットフォーム構築事業における省エネセミナーです。群馬県・栃木県・茨城県の中小事業者様『脱炭素・省エネ・補助金』にご興味ある方はぜひ参加ください

目次

来年度の予算について各省庁から概算要求が公開されるのは例年8月末日です。その直後に開かれるこちらのセミナーでは最新情報の解説も毎年されています。今年度も関東経済産業局省エネルギー課様に登壇して頂き日本の取組や政府政策についてお話して頂きます。

セミナーお申込みはこちらから→ お申込みフォーム

セミナーお申込みはこちらから→ お申込みフォーム

各事業者様の個別固有のお悩みについて、コンサルタントが個別にご相談の対応を致します。省エネ・再エネのお悩み。脱炭素経営などについてお気軽にご相談ください。 その場で対応できない場合は名刺交換等のうえ別途お時間を頂戴して対応させて頂きます。

セミナーお申込みはこちらから→ お申込みフォーム

2022年の夏は、40度を超える記録的な酷暑が何日もありました。そんな高温の中で、弊社の業務用分解洗浄や修理、設置工事は日々行われています。もちろんエアコンは使えないので、暑いです。熱中症の危険が高まる中、作業中の体温を下げる工夫の一つが【空調服】です。

2019年7月に部分的に導入した空調服を、この度、リニューアルして全社的に導入しました。様々な空調服がある中で、どんなポイントで選んだのか、実際に使用する社員に聞いてみました。

今回導入した空調服は、フード付きのベストタイプです。

スイッチを入れて、フードをかぶると、、、「首元から風が頭全体に吹き抜け、涼しい!」と驚きの声!ヘルメット被ったうえにフードを被せると、ヘルメットの内部も涼しくできます。

さらにベストタイプなので、「動きやすい!」ようです。

これまでは長袖だったので、腕全体が膨らみ、作業がやりにくかったようです。

長袖ではない分、「腕に風が行かず、腕は暑くなってしまうのでは?」と聞いてみたところ、「腕回りから風が抜けるので、腕も涼しいです!」ということでした。

しかもUSB充電が可能です!

空気の取り込み口は後ろに2つあります。

色も試験導入時の黒っぽい色から、白ベースに変わり、太陽光の熱を反射するため、暑くなりにくくなりました。

見た目もかっこいいです。

今回、空調服の準備は、春先に行わないと在庫が厳しい事が分かりました。導入をご検討中の方は、使用する4か月前(6月ごろから暑くなり始めるので2月ごろ)に注文するのが良いのではないでしょうか。

2022年の夏は、まだ続いていますが、今のところ、弊社や関連する協力会社の中で、熱中症による救急搬送者はいませんでした。

空調服だけでなく、熱中症飴や塩分を含む飲み物をこまめに取るなど、そのほか様々な対策をしています。

年々暑くなる夏ですが、安全に作業員の健康も維持しながら作業するための工夫を、これからも続けて参ります。

普段何気なく使用している電気。使いすぎると翌月の電気代が大変なことに!なんてことは一般家庭でもよくあること。それはオフィスや店舗でも同じです。しかしオフィスや店舗の電気料金の決まり方はもう少し複雑です。きちんと知って節約につなげましょう。

電気料金は、下記のように決まります。

【電気料金】=【基本料金※1】+【電力量料金※2】+【再生可能エネルギー発電賦課金】

※1【基本料金】=【基本料金単価】×【契約電力】×【力率割引】

※2【電力量料金】=【電力量料金単価】×【使用電力量】±燃料費調整費

基本料金にプラスして使った分を支払う形です。家庭用の電気料金の決まり方と違う点として、オフィスや店舗に多い高圧小口(500kW未満)の区分では、使用量によって契約電力の単価料金が変わることです。

高圧小口の契約電力は「実量制」となっており、使った量で契約電力が決まります。その際ポイントになるのが「最大需要電力(デマンド)」です。

最大需用電力は、30分毎の使用電力を計測し月間で最も大きい値のことを言います。 契約電力はこの最大需用電力が過去一年間の中で最も大きくなる値で決まります。

例えば8月に猛暑日があり、1日だけ電力の使用量が増え最大需用電力が高くなったとします。すると以降1年間は毎月の最大需用電力が8月の最大需用電力をいくら下回っても、8月の最大需用電力が契約電力となるため、その値で電気料金を支払わなくてはなりません。 つまり30分間の電気の使いすぎで1年間の電気料金が決まってしまうのです。

ちなみに最大値を基準としている理由は電力会社が供給設備を準備する際、需要家(使用者)の最大の需要に備える必要があるためです。

電気料金を抑えるためには最大需用電力をいかに抑えるかがポイントになります。

しかし30分毎の電気の使用状況を管理するのは容易ではありません。 そこで活躍するのがEMS(エネルギーマネジメントシステム)になります。EMSを導入することで電力の見える化を行い、最大需用電力が目標値をオーバーしそうなときには空調などの設備の使用を制御することで、自動で防ぐことが出来るようになります。

エコ・プランではEMSの導入もサポートしています。まずはご相談ください。

by ESC事業部 テクニカルサポートグループ EM課 傳田

企業の気候変動の取り組みが進み、CDPを通じた気候変動対策の情報開示や、SBT認定による温室効果ガス削減目標の設定をする企業が増加しています。

これらの取り組みを通して、企業が燃料使用量やエネルギー使用量を把握し、公開する機会が増えました。

そうなった時、「省エネ法や温対法の対象企業ではない」と思っていた企業が、「実は対象なのではないか?」といった気づきにつながるケースが出てきました。

省エネ法の対象企業にも関わらず、国に報告していなかった、法律を守っていなかった、ということになった場合、気候変動の取り組みで企業価値を創る以前の問題となり、企業の信用を喪失することにつながります。

今回は、「うちの会社は、省エネ法の対象企業なのか?」という部分について、確認するための方法をご紹介します。

※温対法については、CO₂以外の温室効果ガス(メタン、一酸化二窒素、フルオロカーボン、フッ素化合物、六フッ化硫黄、三フッ化窒素)の排出の可能性がある場合にご確認ください。

目次

省エネ法は、1979年の石油危機の際に、エネルギーを合理的に使っていくために作られた法律です。今では、気候変動対策としてCO₂の排出量把握と削減という役割も担うようになりました。

この法律の対象企業かどうか、を判断するうえで、まず確認が必要なのは、【事業者全体のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kℓ/年度以上あるか】を確認することです。

省エネ法は工場や大企業が対象という印象がありますが、例えば、年間の電気代で8000万~1億程度支払っている場合、あらゆる企業が対象になる可能性があります。

法律についての一番適切な情報は下記に掲載されていますのでご参照ください。

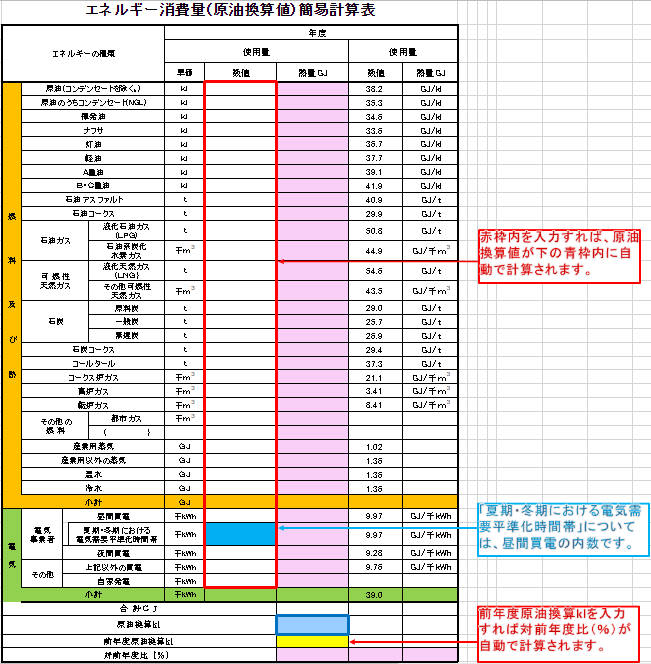

燃料や電気使用量から、簡易的に原油換算できる【エネルギー消費量(原油換算値)簡易計算表】が公開されています。

御社の使用している燃料や電気使用量の情報を集計いただき

数値を入力することで、原油換算の目安が把握できます。

電気は 千kWh なので合計値を1000で割った数値が、ガスは 都市ガス と LPG 共に単位がtですが、明細は㎥なので一度換算が必要になります。単位を間違えぬよう、お気を付けください。

上記表の掲載場所は、

【エネルギー消費量(原油換算値)簡易計算表】で1500kLを超えてしまった、または含める範囲によっては超える、といった場合は、本当に省エネ法の対象企業なのか、確認する上でも、経産省のヘルプデスクに電話して、状況を説明したうえで、ご相談いただくのが、確実です。

もし、つながらない場合は、ページの一番下のお問合せ番号にかけてみてください。

丁寧に教えてくれます。

省エネ法の対象企業になっていた場合、定期的に報告書の提出が必要になります。弊社でも報告書提出のサポートをしておりますので、下記フォームよりお気軽にご相談ください。

省エネ法で提出した報告書データは、CDPやSBTなどに使用するSCOPE1,2のデータとして活用することができます。気候変動対策と合わせて、省エネ法の法律順守のご確認をお勧めいたします。

令和4年度地域プラットフォーム構築事業における省エネセミナーのご案内です。カーボンニュートラルとは何か?今、中小事業者に求められる脱炭素経営とは何か?について専門家がわかりやすく解説いたします。また補助金や助成金を活用してみたいという方向けに専門家が分かりやすく解説いたします。是非ご参加ください。

目次

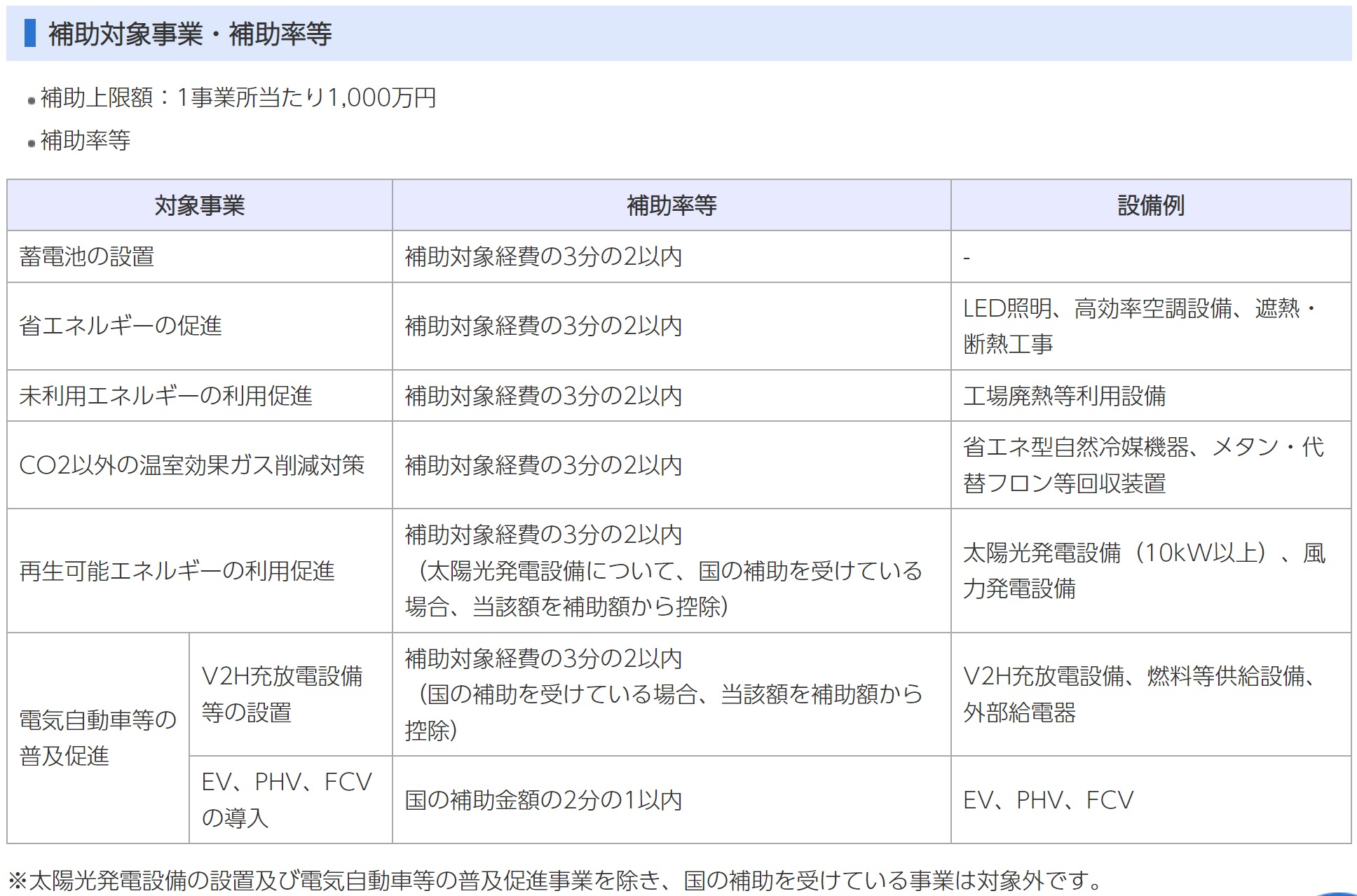

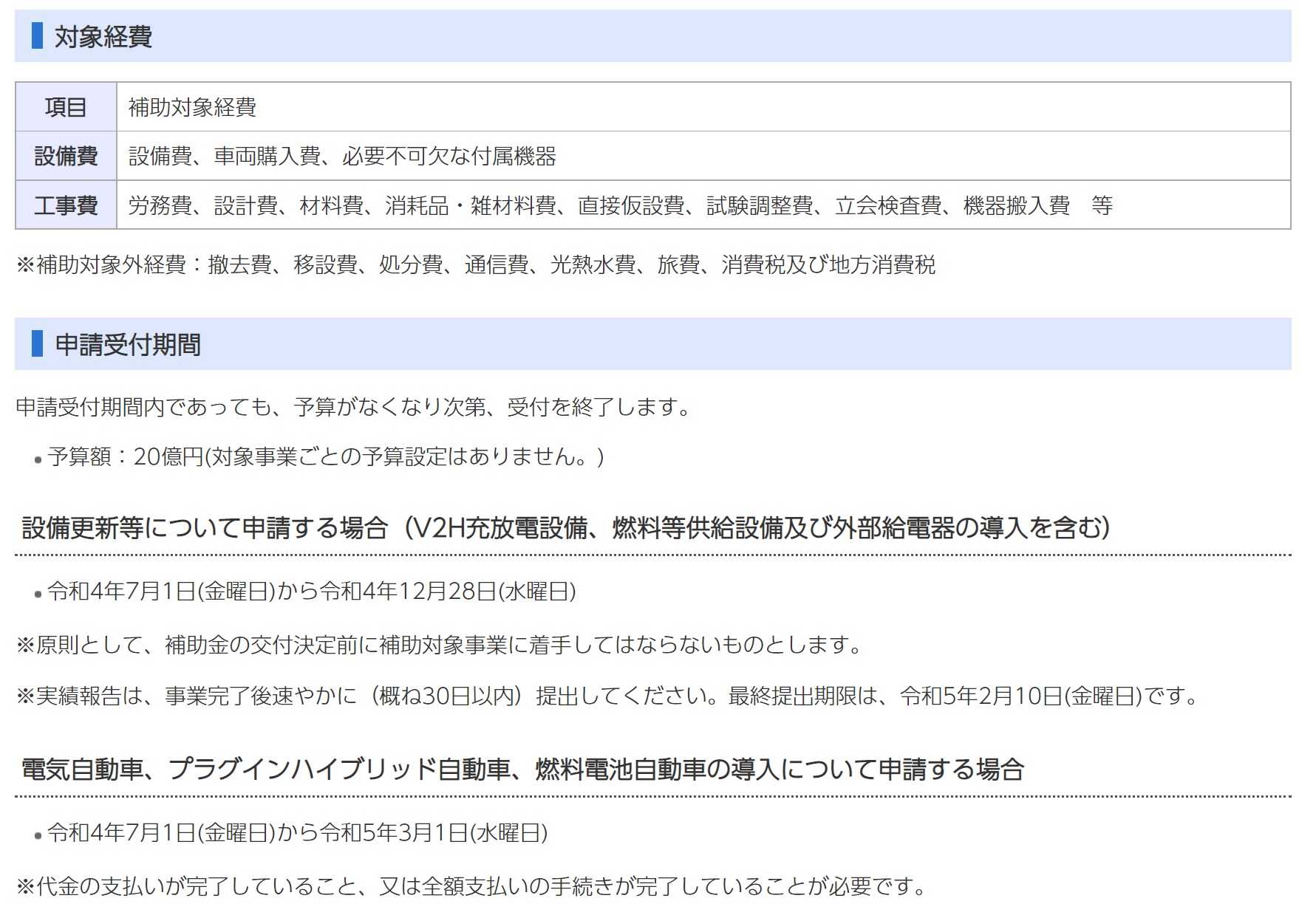

千葉県が脱炭素に取り組むにあたって令和4年度に予算化された20億円!申し込み順で審査・採択されていく形になります。千葉県温暖化対策課のご担当者様が直接解説をして頂ける貴重な機会となっていますので是非ご参加ください!事前にヒアリングしたところ問い合わせが次から次へときている状況のようです。今回のセミナーは貴重な機会ですので是非ご参加ください!

高効率空調やLED照明などへの設備更新にもOK、太陽光や風力の新規設置にもOK、電気自動車の導入にもOK。補助対象経費の2/3を補助して頂ける非常にメリットの大きい補助金となっています。是非ご活用を!

お申込みはこちらから→ https://forms.office.com/r/XkMk943KQt

お申込みはこちらから→ https://forms.office.com/r/XkMk943KQt

各事業者様の個別固有のお悩みについて、コンサルタントが個別にご相談の対応を致します。省エネ・再エネのお悩み。脱炭素経営などについてお気軽にご相談ください。

その場で対応できない場合は名刺交換等のうえ別途お時間を頂戴して対応させて頂きます。

お申込みはこちらから→ https://forms.office.com/r/XkMk943KQt

お電話でのお問い合わせ

0120-39-6366

[日本全国365日24時間受付可能]

フォームからのお問い合わせ