未設定 none

夏場のエアコンの天敵とも言える水漏れ。弊社でも夏場は多くの水漏れ対応依頼に応えています。そんな中で珍しいケースをご紹介します。

室内機で出た水をホース(ドレンホース)で外に排出しているのはご存じですか?水滴がポタポタと流れているのを、見たことがある方もいるのではないでしょうか。その水をバケツに受けているのが、原因でした。

お隣さんへの玄関に続く通路の横に設置されていた室外機で、通路が濡れないようにしていたようです。

普通、水は高い所から低い所に流れるのですが、ホースの先が水に浸かるまで水位が上がると、水圧と気圧で流れなくなってしまいます。

他にも、ドレンホースが長く地面まで接していると、土やゴミが溜まって排水が悪くなることがあります。室外機付近はゴミが溜まりやすい傾向があります。

しかし、そのままにしていると、室外機が土やごみを吸い込んで効きが悪くなったり、費用をかけて修理したり、エアコン工事が必要になったりするなど、良いことはありません。室外機の周りは定期的に清掃するようにしましょう。

ESC事業部 テクニカルサポートグループ CK課 福原

長年使っていた業務用エアコンの入れ替え工事の際に、冷媒配管も併せて交換することがあります。冷媒配管も含めて交換すると費用が高くなったり、作業工程が複雑になったりするので、敬遠されるお客様もいらっしゃると思いますが、今回はその必要性について説明いたします。

冷媒配管は銅でできています。空調機の温度調節により、温度変化を繰り返すことで細かなひび割れを生じることがあります。

このように老朽化した冷媒配管をそのまま使用し続けることで、冷媒ガスが漏れてしまう可能性がある場合、エアコンだけでなく冷媒配管の交換を行うことがあります。

エアコンには2種類の冷媒配管(液管・ガス管)がついており、古いエアコンから新しいエアコンに入れ替える際にサイズが合わないことがあります。その際は冷媒配管の交換が必要になります。

配管のサイズは2分管(外径6.35mm)、3分管(外径9.52mm)、4分管(外径12.70mm)、5分管(外径15.88mm)、6分管(外径19.05mm)、7分管(外径22.22mm)、インチ管(外径25.40mm)(8分管からはインチ管と名称が変わります。)、インチ1分管(28.58mm)、…となっていきます。

エアコンの能力が大きい程、冷媒配管も大きい物が必要になってきます。

エアコンの冷媒配管は銅で出来ているため、配管を新しくすると入れ替え作業費が高くなります。

配管サイズが異なる場合は必要になってしまいますが、問題なく使用できる場合は古い冷媒配管でもお客様のご要望がない限り特に交換しておりません。

しかし、老朽化している冷媒配管の交換を検討することも大変重要です。業務用エアコンの管理者はフロン排出抑制法により義務付けられていることが5つあり、フロンガスの漏洩に対しては罰則も設けられています。

詳細は以下のエコトピックを参照いただければと思いますが、エアコン工事を検討されている方はぜひ冷媒配管の交換についてもご検討いただければ幸いです。

冷媒配管交換

冷媒配管交換の際は、エアコンにあった冷媒配管を天井裏などに通した後、配管同士を溶接し接合していきます。最後に、配管を下図の写真のラッパのような形(フレア)に加工してエアコンに繋げます。配管が繋がることで初めて、室外機と室内機が繋がります。

【参照:エコトピック】

◆「フロン類漏洩量公表 8万トン-CO₂ 前年より増加!」

◆「業務用エアコンに点検義務があるってご存知ですか?」

◆【エアコン工事解説!】ブレーカー交換とクレーン作業

◆【エアコン工事解説!】ポンプダウン、気密検査、真空乾燥

◆ エアコン工事前の確認 7ポイント

by ESC事業部 テクニカルサポートグループ CS2課 木村

エアコン工事の際に行われるポンプダウンや気密検査、真空乾燥とはどのような作業なのか、作業の目的や理由を解説いたします。

エアコン工事で、入替や移設を行う際に必要な作業です。

エアコンを構成する室内機と室外機は銅管でつながっており、その中に冷媒ガスが入っています。エアコンの入替や移設をする場合には室内機を取り外す作業が必要になりますが、フロン排出抑制法により冷媒ガスを大気中に放出することは禁止されていますので、そのまま取り外すことはできません。

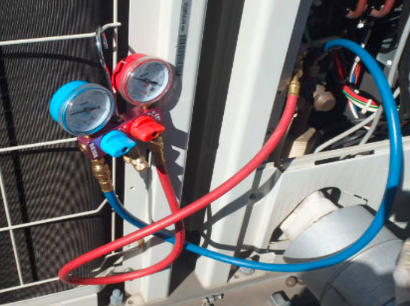

そこでまずは、ゲージマニホールドと言われる道具を使い、中に入っている冷媒ガスを室外機側に集めて回収します。この作業をポンプダウンといいます。

エアコンの配管や内部から冷媒ガスが漏れている場合、エアコンが効かなくなるなどの故障につながります。また、大気中にフロンガスが放出され、地球温暖化を加速させる要因となります。

そこでガス漏れが疑われる場合には、一度すべての冷媒ガスをエアコンから回収し、窒素ガスを封入(エアコン内に入れること)してガス漏れ探知機などを使い、ガス漏れ箇所を探します。窒素ガスを用いるのは、大気中に漏れても無害なためです。

漏れ箇所がすぐに見つからない場合は、エアコンの中に窒素ガスを入れた状態で数週間放置することもあります。

この窒素ガスを使ってガス漏れ箇所を特定する作業を気密検査と言います。

作業時などに水分または異物が混入してしまった場合、その除去を目的に行う場合もあります。

気密検査の結果、ガス漏れ箇所が見つかった場合、フロン排出抑制法における管理者の「漏えい時の義務」により、漏れ箇所を速やかにふさぐ必要があります。

配管など、溶接でふさぐことができる場合はガス溶接を行います。部品などガス溶接ではふさぐことができない場合は部品交換が必要となります。

※漏れ箇所をふさがずに冷媒ガスをエアコンに入れることは法律で禁止されています。

①室外機内の配管

エアコンの心臓部ともいえる【圧縮機】はかなり振動する部分です。圧縮機につながっている配管の接続部分やその周りの配管が、振動による擦れや経年劣化でガス漏れを起こすことがあります。

②熱交換器

熱交換器は、室内機と室外機にそれぞれあります。特に室内機の熱交換器は室内の状況に大きく左右されます。例えばお寿司屋さんでは、酢飯に使われる酢の成分によって腐食し、ガス漏れを起こしてしまう場合もあります。

配管内を真空圧にして、窒素や混入してしまった酸素、水分を除去する作業のことです。

冷媒配管の作業時は、空気中の酸素や水分が配管内に微量ながらも混入する場合があります。そういった酸素や水分が配管内に残っていると配管を錆びさせ、エアコンを故障させる原因となります。また、気密検査時に封入した窒素が残っていると、エアコンが不具合を起こし故障することがあります。

そうならないために、配管内を真空圧にしてそれらを除去する作業をします。これを真空乾燥と言います。

エアコン工事や修理の見積もりによく出てくる【ポンプダウン】【気密検査】【真空乾燥】という作業は、省くことができない非常に大切な作業です。弊社はお客様のエアコンを長く、効果的に使っていただくために、こうした作業を丁寧に行っております。

◆【エアコン工事解説!】ブレーカー交換とクレーン作業

◆業務用エアコン工事 どんな時に配管を交換するの?

ESC事業部 テクニカルサポートグループ CS1課 岡田/水島/岩上

本記事では、エアコン工事に関連する豆知識を紹介いたします。

エアコン工事の見積もりの中に、クレーン車を使用した作業やブレーカー交換作業といった作業が記載されていることがあります。その必要性について解説しましょう。

エアコン工事におけるクレーン作業は主にエアコンの室外機を搬出入する際に行います。ただしすべての室外機搬出入でクレーン作業が必要になるわけではなく、以下のような状況から総合的に判断して決めています。

※室外機の重量

例えば、業務用エアコン4方向3馬力の室外機であれば重量90キログラムを越えます。大きいものだと数トンになるものもあります。どうしてこんなに重たいのかというと、エアコンの心臓部であるコンプレッサー(圧縮機)がついているためです。

クレーン作業を行う際は、公共の道路を使用するため「道路使用許可」を取得してガードマンを手配・配置する必要があります。(道路使用許可申請費用や、少なくとも2人のガードマンを配置する費用がかかります)

設置個所や状況に応じた高さや大きさのクレーンを手配し、交通の安全にも十分配慮しエアコン工事作業を行っています。

ブレーカーとは、電気回路を保護する装置のことを言います。過剰な電流が流れたときに電路を遮断することで電気回路を保護します。

ここでは、ブレーカー交換の代表的なケース2つをご紹介します。

古いブレーカー(1992年以前に製造されたもの)は新規エアコンの高調波に対応しておらず、漏電であると感知して遮断してしまうものが多い為、ブレーカー交換を提案しています。

エアコンの機器にはあらかじめ最大電流値が定められており、その電流値を満たしていないブレーカーは交換を行う必要があります。

クレーン作業やブレーカー交換以外にも気になる作業や疑問があれば、ご説明いたしますのでお問い合わせください。

お客様と作業中やエアコン設置後のイメージを一致させ、問題なくスムーズにエアコン工事を実施できるよう、努めてまいります。

ESC事業部 テクニカルサポートグループ CS2課 飯島

エアコンが故障した!そんな時に修理か入替工事どっちにすればいいのかでお悩みになったことはありませんか?ここでは判断基準となる5つのポイントをご紹介します。

エアコンまるごと入れ替えることは高額になるとイメージできると思います。では修理するためにいくらかかるかについてはイメージできますでしょうか?

どこが故障しているかにより大幅に金額が変わってきますが、1万円代で直せることもあれば、コンプレッサー(圧縮機)や熱交換器の交換が必要な場合など、高額になると50万円以上かかることもあります。

判断が難しい場合は、入替と修理、双方の見積もりを依頼し、入替工事した際の金額と比べて修理の金額がほとんど変わらないようでしたら、入替工事をお勧めします。

エアコンの冷媒はフロン類を使用している事がほとんどです。フロンガスがオゾン層破壊につながることが判明してから、オゾン層を破壊する特定フロンのCFCは2009年に全廃、HCFCについても段階的に全廃されていく予定となっています。

近年まで多くのエアコンに使われていたR-22という種類の冷媒ガスもHCFCなので2020年に全廃されます。R-22冷媒のエアコンは今後故障しても修理できなくなりますので、機器を入替えるようにしましょう。

オゾン層を破壊しない代替フロンについても、温暖化係数が二酸化炭素に比べ高いため、排出削減の必要性が強まっています

出典:環境省

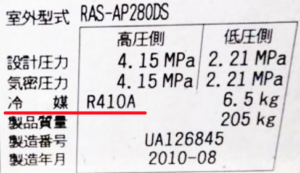

冷媒の種類を確認したい場合は、室外機の右下などに貼ってある『銘板(めいばん)』と呼ばれるシールに記載されています。

エアコンの機能もその他の電化製品と同じで日進月歩ですが、最新機種は様々な機能が備わっています。自動お掃除ロボット付き・人感センサー付きなどたくさんの機能が付いています。省エネ能力もどんどん高くなってきているため、電気代が高いと思われている方も新しく入れ替える事でランニングコストのカットが見込めます。

エアコンの寿命は一般的に10年と言われています。

※耐用年数は建物付属設備の場合13年または15年ですが、部品のメーカー保管期間が10年前後となっています。

10年以上経っているエアコンに関してはいつ故障してもおかしくありません。故障を直してもすぐにまた別の場所が故障・・・という事も少なくありません。

入替を行うタイミングを逃すと、修理したときの方がコストがかかってしまう事もあります。

「故障したけど早くエアコンを使えるようにしたい!」「入替工事で長時間使えないなんて待てない!」という事もあると思います。

故障箇所や規模にも寄りますが、基本的には修理の方が早く使用可能な状態に戻すことができます。修理と入替工事で工期がどのくらい違うのかも、判断基準にしてみてください。

修理するにしても入れ替えるにしても、まずはエアコンについての情報を収集する必要があります。型式や冷媒の種類を自分では確認できない、エアコンが沢山あって管理しきれない、難しくてよくわからない、その他さまざまなお悩みをぜひご相談ください。

エアコン工事、修理、共に多くの実績がある弊社の視点から、お客様の視点に立ってお答えいたします。

ESC事業部 テクニカルサポートグループ CS1課 杉谷

【お問い合わせフォーム】

※上記記事に関することや、それ以外の事など、お気軽にお問い合わせください。

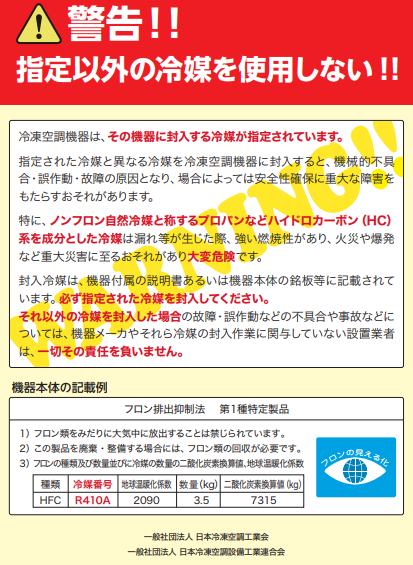

ここ数年、ノンフロンや自然冷媒といった環境にやさしい冷媒をよく耳にするようになってきました。冷凍空調機器は、各機器に封入する冷媒が指定されています。指定された冷媒と異なる冷媒を冷凍空調機器に封入すると、機械的不具合・誤作動・故障の原因となり、場合によっては安全性確保に重大な障害をもたらす恐れがあります。

ノンフロン自然冷媒と称していながら、プロパンなどハイドロカーボン(HC)系を成分とした冷媒があります。これらは強い燃焼性があり、火災や爆発など重大災害に至る恐れがあり大変危険です。実際に海外では、冷媒を入れ替えたことに起因した爆発や火災の事故が発生しています。

事例1:アメリカ 事例2:ニュージーランド

事例3:インドネシア 事例4:中国

出典:一般社団法人日本冷凍空調工業会

現在の冷凍空調機は、冷媒の圧力や温度を検知しながら細かい動作を繰り返して、かつてない省エネ性を発揮しています。ところが入替えた冷媒の圧力や温度が指定冷媒と異なると、機械本体が正常に動作することが出来なくなり、冷房や暖房の効きが悪くなる事があります。その状況で運転を続ければ、部品の故障にもつながってしまいます。

指定された冷媒以外の冷媒を使用しているエアコンに対しては、故障などの修理が発生しても、メーカーは対応してくれません。また修理業者も対応できないことが多く、弊社としても冷媒の種類や特性が把握できないと修理することは難しいのが現状です。

いくら省エネで地球環境への負荷が少ないとしても、火災や爆発の危険があったり、エアコンに負荷がかかって「冷えない」「温まらない」となったり、壊れても修理できなくなったりすることを考えると、やはり指定された冷媒を使っていくことが一番だと考えます。

by ESC事業部 テクニカルサポートグループ CS1課 堀田

2019年3月19日 環境省と経済産業省で、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律案が閣議決定されたことが同時発表されました。

目次

世界の平均気温が上昇し続ける中、2080年の気温上昇を1.5度~2度未満に抑えるためにパリ協定が採択され、日本も2050年までに温室効果ガスを80%削減することを世界に約束しました。

温室効果ガスは二酸化炭素だけでなく、温室効果係数の高いフロン類(温室効果係数は二酸化炭素の675~3920倍)も含まれています。

フロン類は大気中に排出されないよう、フロン排出抑制法で回収や破壊処理のルールが定められています。しかし、大気中への漏えい量は削減どころか、昨年より8万トンも増えています。

(参考:フロン類漏洩量公表 8万トン-CO₂ 前年より増加!)

【原因】

① 機器の廃棄や建物解体時のフロン回収率が3割程度しかない。

② 廃棄物・リサイクル業者が機器がを引き取る際に、フロン回収作業がされているかを確認する仕組みがない。

上記を踏まえ、さまざまな対策や仕組みを整備するために法律が改正されました。

出典:経済産業省

フロン類を使用した設備や機器の廃棄や解体方法が変わります。(詳しくはまだ決まっていません)

廃棄物・リサイクル業者などへのフロン回収済み証明の交付を義務付け (充填回収業者である廃棄物・リサイクル業者等にフロン回収を依頼する場合などは除く)

建設リサイクル法解体届等の必要な資料要求規定を位置づける 解体現場等への立入検査の対象範囲を拡大 解体業者等による機器の有無の確認記録の保存を義務付ける 等

廃棄物・リサイクル業者等が機器の引き取り時に、フロン回収済み証明を確認できない機器の引き取りを禁止(廃棄物・リサイクル業者等が充填回収業者としてフロン回収を行う場合などは除く)

出典:経済産業省

環境省と経済産業省によると、今回の閣議決定後に国会へ提出し、通過すれば来年以内に改正法を施行できるよう動いていく、とのことでした。まだ具体的な流れや必要書類などはわかっていません。ただ、出来ることはあります。

フロン類が使用されている機器や設備はエアコンだけではありません。製氷機やショーケース、ビールサーバーなど多岐にわたります。まずはどの設備や機器にフロン類が使用されているのか確認し把握しましょう。

※出典:JRECOの管理者の運用の手引き

過去にフロン類を使用した機器や設備を廃棄したり解体したりしたことがあれば、その時の処理方法を確認しておきましょう。

誰に聞けばわかるのかや、どのような業者が関わっているのかなど、連絡先や管理状況を確認しておくと、いざ改正された法律が施行されても慌てることなく対応することができます。

法改正が施行された場合、立入検査対象範囲が拡大されます。立入検査では廃棄や解体等に関わる法改正部分以外の、現行の法律に沿った管理ができているかも検査される可能性があります。

今のうちに現行の法律を見直し、書類が揃っていない、管理体制が整っていないといった状況にならないようにしましょう。

業務用エアコン10馬力1台に使用されているフロン類が漏洩した場合、車で地球3周できるほどの温室効果ガスが大気に排出されてしまうそうです。

世界中で温室効果ガス削減の重要性が叫ばれる中、1台1台のエアコンや冷凍冷蔵機器の管理の重要性を考えさせられます。

何かと管理や義務があるフロン類ですが、ノンフロンや自然冷媒の機器も登場しており、将来的には温室効果ガスとは無縁の冷凍冷蔵機器が主流になる日がくるかもしれません。

それまでは少しでもフロン類の漏洩を防げるよう、弊社としても日々の点検、修理と廃棄を伴うエアコン工事作業に対し、適切に取り組んで参ります。

参考記事:

・業務用エアコンに点検義務があるってご存知ですか?

・フロン改正法案成立、抑えたい2つのポイント!

・エアコンの2020年問題?R-22全廃

【お問い合わせフォーム】

※上記記事に関することや、それ以外の事など、お気軽にお問い合わせください。

エアコン工事で入れ替えたばかりなのに動かない!故障?!そうなったときにまず確認していただきたい事があります。

室外機は夏に温風を、冬は冷風を出しています。室内機と逆ですね。これはエアコンの運転上必要なことなのですが、それを妨げるモノはありませんか?

室外機の吹出口、吸込口に荷物を置いてしまうとうまく熱交換が出来ずに効きが悪くなったり、酷いときはエラー停止してしまいます。

室外機周りに物が置かれた状態で運転をしていたり、室外機裏面のフィンが汚れていたりするとエアコンに余計な負荷がかかり、故障したり電気代が高くなったりします。 特に夏場は室外機内部の部品であるコンプレッサーに大きな負荷がかかってしまい、高額な修理を余儀なくされることもあります。

また熱交換器にホコリ、落ち葉などが詰まっても熱交換がうまく出来なくなってしまいます。こまめに清掃していきましょう。「エアコンが効かない」と連絡をいただき現地に行ってみると、ビニール袋が熱交換器にベタっとくっ付いていたことがありました。それでは全然熱交換できませんね。

周辺に物を置き過ぎて熱がこもった状態もエアコンにとっていい状況ではありません。周囲1mは物をおかないようにして風通しが良い状態を確保しましょう。 室外機のすぐ近くに建物が建ってしまった、など、室外機の設置環境が悪い場合は移設することもできます。お気軽にご相談ください。

POINT

サーモオフってご存知ですか?よく勘違いされている方が多いのですが冷房25℃設定にしたら25℃の風が出る訳ではありません。エアコンの吸い込んでいる風の温度が25℃になるまで動き続けるという事なんです!

吸い込んでいる風の温度が設定温度に達するとエアコンは運転が停まったり、運転を抑えたりします。そのことをサーモオフと言います。エアコンが停まったり、効きが悪い時はこのサーモオフかもしれません。その時は設定温度を下げて様子を見て下さい。(冷房使用時)

冬に扇風機に当たると寒いですよね?エアコンも室内機が温まる前に風を出してしまうと扇風機と同じで寒く感じてしまいます。そうならない為に室内機が暖まるまで風を出さないのが暖房準備中です。暖房準備中の間、少し待ってあげて下さい。

エアコンを入替えたその翌年に水漏れしてきた!などすぐに故障してしまったという事で相談を受ける事があります。部品の劣化など原因は様々ですが、一番重要といっても過言ではないのが、忘れてしまいがちなフィルター清掃です。

オンシーズンは少なくても1か月に1回は清掃するようにしましょう。電気代の削減・水漏れの防止、その他コンプレッサーなどの部品劣化の防止、臭いの防止などの効果があります。

フィルター清掃の仕方は 「冬のエアコン、賢く使う10のポイント」の6をご覧ください。

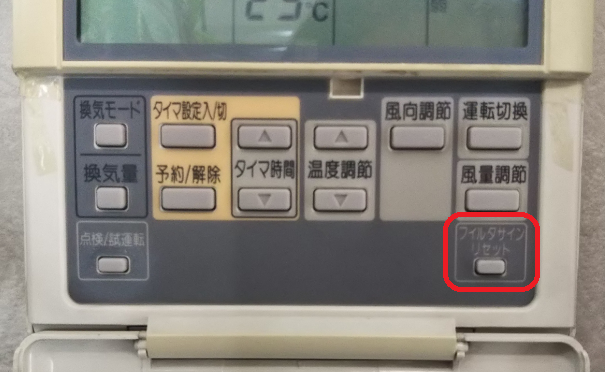

フィルターの汚れを知らせる【フィルターサイン】という機能があります。ただ、フィルターサインは汚れているから出るのではなく、時間によって出ることが多くあります。フィルター清掃したばかりなのにフィルターサインが出ることがしばしば発生します。

フィルターボタンが点灯していて、故障かな、と思ったら、フィルターリセットのボタンを一度押してみてください。フィルターリセット方法はご使用の空調機メーカーをご確認の上、インターネットで【フィルターリセット】と検索すれば大方、紹介されています。わからなければ弊社までお気軽にお電話ください。

以上が、エアコン故障時によく見かける原因です。エアコンの故障かな?と思われる時は該当するものがないか検討してみてください。該当するものがないときは、エアコン工事業者に点検依頼を行いましょう。

また、使い方次第でエアコンの故障を減らすことができます。せっかく入替工事を行ったのにすぐ故障してしまった、という事を防ぐためにも、こまめなフィルタ清掃や室外機のフィンを清掃などを行っていきましょう。あらゆる故障をすべて防ぐことはできませんが、ちょっとしたお掃除で故障の原因を減らすことができます。

by ESC事業部 テクニカルサポートグループ CS1課 杉谷/島脇

【お問い合わせフォーム】

※上記記事に関することや、それ以外の事など、お気軽にお問い合わせください。

エアコンの工事や修理はめったに行う作業ではありません。そのため、いざエアコン工事、修理などをすることになった時、「当日何を準備したらいいの?」と不安に思う方もいらっしゃると思います。弊社ではエアコン工事、修理をする際には、営業担当やエンジニアからお客様に対し、当日の注意事項としてお願いしていることがあります。簡単にご紹介します。

[TOC]

基本的に室内の作業では、室内機の下(もしくは室内機設置予定位置の下)に脚立を立てて室内機の入れ替えを行います。そのため、たとえば室内機の下に商品がある場合、移動をお願いする場合があります。

また、室内機の下にパソコンがある場合、モニターを伏せておく、パソコンはスリープモードではなく、データを保存した上でシャットダウンを行うといった準備をお願いします。もちろん、重くて動かせない場合など無理のない範囲でお願いします。

また、ブレーカー盤、室外機周辺についても同様となります。

作業日当日に稀にあるのが、工事の実施を従業員様が知らされていないことです。担当者様が知っていても、従業員様が知らなかったために予定通りに作業できず遅れてしまったり、当日の作業自体が延期になってしまったりということが稀にございます。

また、お客様がいらっしゃる業態の場合、お客様が知らなかったためにクレームになってしまう、という事態も考えられます。

エレベーター等も使用させていただく場合がございます。

従業員の方やお客様、エレベーターを利用する方々に対し、貼り紙をするなど、事前に周知していただけますよう、ご協力をお願い致します。

もちろん、トラブルが起きないように細心の注意を行い作業させていただきます!

今回紹介させていただいたことの他にも、作業内容や作業場所の状況によって当日までにお願いしたいことは変わってきます。

エアコン本体と配管をつなぐ際、ガス溶接で火を扱います。また、人力での機器の搬入が難しい場合、クレーン作業を行います。その他にも感電の可能性がある作業など、危険な作業が含まれるため、立ち入りを規制させていただく場合があります。

作業の際は、事故、トラブルの無いように努めさせていただきますので、工事終了日までご協力いただけますよう、よろしくお願いいたします。

by ESC事業部 テクニカルサポートグループ CS2課 難波

【お問い合わせフォーム】

※上記記事に関することや、それ以外の事など、お気軽にお問い合わせください。

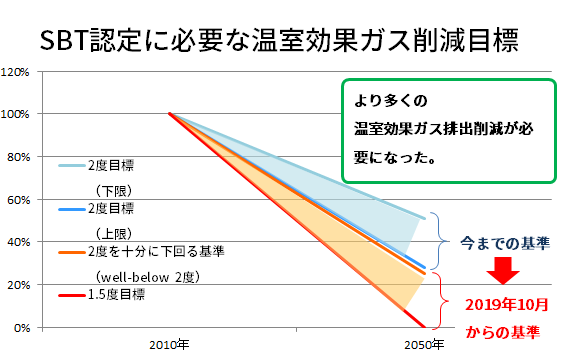

SBTとは 産業革命時期比の 気温上昇を「2℃未満」にするために、企業が気候科学 (IPCC)に基づく削減シナリオと整合した削減目標を設定する取り組みで、2050年までに温暖化効果ガスを49%~72%削減することを目標としています。(※既存の基準)

2019年3月12日に環境省【脱炭素経営促進ネットワーク】第3回勉強会が霞が関で開催されました。2018年12月にこのネットワークに参加した時点では目標設定会員32社、支援会員25社だったのが、2019年3月18日時点で目標設定会員が9社増え41社に、支援会員が4社増え29社になっていました。

勉強会当日、冒頭でネットワーク事務局の方から気候科学(IPCC)の1.5度特別報告書の内容を踏まえ、2019年4月にSBTの基準が見直されることが発表されました。

◆【現行の基準】:気温上昇を2度未満に抑える

※2019年9月までに目標を提出すれば現行の基準で認定を獲得できる可能性があるが、再審査になった場合は新基準に対応する必要がある。

※現行の基準で認定されても、認定後に新基準を踏まえた目標の見直しを要請されることを想定する必要がある。

◆【新基準1】:気温上昇を2度を十分に下回る基準(well-below 2度)

◆【新基準2】:気温上昇を1.5度に抑える基準

※2019年10月以降にSBT目標を提出する場合、新基準に合わせた目標を提出する

※2019年4月以降、すでに認定されている企業に対し、新基準に照らして過去に認定された目標が【2度を十分に下回る目標水準(well-below 2度)】か【1.5度目標水準】か通知され、10月からSBTのWEBサイト上で公開される予定

※認定された企業は5年ごとに最新の気候科学の知見に沿って目標をレビューし、必要に応じて再審査を受けることが求められ、2025年から必須要件になる予定

出典:SBT

IPCCの報告では、温室効果ガスを2度に抑えるか、1.5度に抑えるかで下記の違いがあると報告されています。

「2度に抑える」から「1.5度に抑える」になると、

出典:

IPCC特別報告書『1.5℃の地球温暖化』の政策決定者向け要約を 締約国が承認 1.5度の地球温暖化 政策決定者向け要項の概要

脱炭素経営促進根とワーク勉強会では、上記SBT基準改定報告の他、【具体的な削減取り組み(省エネ・再エネ)】について、目標会員(SBT認定済み若しくは目指している)2社から取り組み事例発表と支援企業3社からソリューションの発表がありました。

その後、6名程度のグループでグループディスカッションが行われ、省エネ、再エネについて【近年実施したもの】と【今後実施を検討しているもの】の情報交換が行われました。

今回の勉強会では、SBTの基準改定や各企業からの取り組み報告、意見交換など様々な情報交換が行われました。また課題についても共有し、アイディアを出し合いました。勉強会の後は交流会も開催され、勉強会では直接話ができなかった方々とも話しをする機会があり、各企業で奮闘している担当者の方々の思いを知ることができました。

2030年、2050年の地球環境を希望ある場所にするための取り組みに参加し、それぞれの会社で戦う方々の力になれるよう、これからも取り組んで参ります。

◆エコ・プランの取り組み

・2019年6月 再生可能エネルギー100%電力に切り替え!!

・2019年8月 環境省 「中小企業版SBT 再エネ100%支援事業」申請、採択

・2020年2月 三郷オフィス太陽光発電と蓄電池設置

・2020年4月 RE Action参加

エアコンは「特定フロン(CFC/HCFC)」というオゾン層破壊効果と高い温室効果を有するフロンを使用しています。その為、地球温暖化への影響を踏まえて対策が取られています。「オゾン層破壊保護法(昭和63年 1988年)」基づき、特定フロンの製造・輸入に関する規制を行っています。HCFC(R-22等)は、平成32年(2020年)に全廃となり、日本国内では生産が中止となる予定です。

エアコンには特定フロンと呼ばれる、オゾン層破壊を引き起こす温室効果ガス(フロンガス)が使用されており国際的な規制の対象となってます。

エアコンでは特に以下のフロンが使用されています。

【旧冷媒】

・HCFC(R-22)

【新冷媒】

・FC(R407C)

・HFC(R410)

・HFC(R32)

現在使用されている冷媒は、地球温暖化係数が低いR410,R32といった、より環境負荷の少ないフロンガスが中心です。

すでに1995年末で全廃となったフロンガスがありますが、現在使用されている代替フロンHCFC(R-22)も規制対象となっており、2004年には生産の総量規制がとられ、2020年には生産全廃となります。

2020年にR-22冷媒フロンは生産が全廃予定となっています。それに伴いどのような影響が出るのでしょうか?

新たにR22冷媒を手に入れることが困難になる事から、入手コストがかかり修理費用が高騰することが予測されます。

R22冷媒は手に入るまで修理が出来ないという事になると、修理までの時間がかかるという影響が出ることが予測されます。また、メーカーでもR22を使用している機械の部品は生産を終了する傾向があり、部品の入手が出来ずに修理が出来ないという事が予測されています。

今後、R22冷媒が入手困難になり、修理が出来ないという事が予測されます。「エアコンが使用できずに営業に支障がでる」、「事務所のエアコンが壊れて仕事に影響が出る」という事が起きる前に、エアコン工事の計画を立てることをお勧め致します。

最新のエアコンは故障のリスクを下げるだけでなく、省エネによる節電効果、電気料金の削減につながり、CO2排出の削減にもつながります。空調更新計画についてご検討されている、どうすればいいのかよく分からないという事であればぜひご相談ください。現地の使用状況から最適なエアコン工事のご提案をさせていただきます。

◆ 業務用エアコンに点検義務があるってご存知ですか?

◆「水銀灯」の廃止時期が迫ってきました・・・!蛍光灯も減少?

by ESC事業部 テクニカルサポートグループ CS1課 吉村

【お問い合わせフォーム】

※上記記事に関することや、それ以外の事など、お気軽にお問い合わせください。

ここ数年で普及している『フィルターお掃除ロボット付き』のエアコン。フィルターの汚れを気にしなくてもいいので便利かもしれませんが、だからと言って何も気にしなくていいわけではありません。どういったメンテナンスが必要かを知っておきましょう。

フィルターに付着したホコリを自動で清掃してくれるロボットですが、取り除いたホコリはどこへ行ってしまうのでしょうか?

大体の機種は除去したホコリを溜める場所があります。中には配管を通して外に排出する機能があるものもあります。そのため、

『溜まったホコリを定期的に捨てる必要があっても、どこに溜めているのかわからないから捨てられない』

『外に排出する配管にホコリが詰まってしまって排出してくれない』

といったような問題が考えられます。

ロボット付きは機能が複雑になり、専門家じゃない人がメンテナンスをすると故障の原因にもなりかねませんので、専門家による定期的なメンテナンスが必要です。

多くのお掃除ロボット付きエアコンのロボットが掃除してくれるのは、あくまでもフィルターです。それらの機器では熱交換機やドレンパン、ドレンホースやドレンポンプ、吹き出し口やファンの汚れはきれいになりません。

近年熱交換器を洗浄してくれる機器も販売されていますが、汚れが溜まるダストボックス含め、ロボットが掃除してくれない箇所には汚れが蓄積し、カビが発生します。衛生的にも水漏れや故障を防ぐためにも定期的な分解洗浄が必要です。

※お掃除ロボットが掃除できない箇所の一つであるドレンパンの汚れは、水漏れの原因となります。

『お掃除ロボット付き』のエアコンは、作りが複雑のためメンテナンスには高度な知識と技術が必要になります。どうしても通常の物に比べて時間とコストがかかってしまうのが現状です。

お掃除ロボット付きエアコンは、フィルター掃除を自分で定期的にできない事情があるユーザー様にとっては、画期的な機能です。新規エアコン工事の際は『機能性』だけはなく、『メンテナンス性』『維持コスト』といった要素もご検討ください。

by ESC事業部 テクニカルサポートグループ CK課 中田

私たちが普段何気なく使用しているエアコンは、周りの環境によって汚れ方が異なります。例えばフィットネスクラブの更衣室にあるエアコンはホコリ汚れが凄いですし、中華料理店は油汚れが付着し、パチンコ店はタバコのヤニで汚れています。

油汚れは付着してしばらく経つと非常に落ちにくくなりますし、ヤニ汚れは臭いが取れにくくなります。汚れの種類により洗浄の頻度を増やした方が、消費電力の軽減やエアコンの延命につながり、洗浄で使った金額以上のコスト低減が見込めることもあります。

お使いになっているエアコンは、年に何回洗浄したらいいのか、年間9万台以上、業務用エアコンの掃除をしている弊社の目安をご紹介します。

★頻度: 4~6ヶ月に1度

油を扱う飲食店は、その店内にエアコンがあるだけで徐々に油汚れが溜まっていきます。目に見えないような微量の油は、空気に混じり少しずつエアコンに蓄積していきます。チリも積もれば山となり、3~4ヶ月後には新品のエアコンは外側も内側もベタベタしてきます。

1年も経った頃には、部品だけではなく内側の熱交換器も油とホコリの汚れで目詰まって風が貫通しなくなります。

油は飲食店だけではなく食品工場でも扱われる事があり、10m離れた所で作業していても、意外とその作業場の調味料等を吸い込みます。

飲食店や食品工場は4~6ヶ月に1度、定期的に洗浄するのが好ましいです。

★頻度: 4~6ヶ月に1度

粉を使う飲食店や食品工場のエアコンは、中の熱交換機まで粉がついており、高圧洗浄機で洗浄してもなかなか取れません。洗浄作業をした作業員まで真っ白になってオフィスに帰ってきます。

うどんやそば、ケーキやドーナツ、お好み焼きなど粉を使用するお店や食品工場も油を使う場合と同様、4~6ヶ月に1度、定期的に洗浄することをお勧めします。

★頻度: 6~12ヶ月に1度

油を使わなかったら大丈夫かと言えば、そうでもありません。美容院で扱っている整髪料も汚れの原因となります。ワックス・スプレー等も空気に混じって舞い、いつの間にかどんどんエアコンに付着していきます。

特に夏場冷房を使用していると、熱交換器が結露してエアコン内部に水が溜まります。その水に整髪料の汚れが混じるとカビの絶好のすみかとなり、スライム状の水に変化します。そうすると、水漏れやエラー停止の原因につながります。

夏場にエアコンが使えないのは、お客様や従業員様にとって不愉快以外の何ものでもないです。そうなる前に汚れをきっちり落とすように6~12ヶ月に1度、定期的に洗浄することをお勧めします。

★頻度: 12ヶ月に1度

1年に1度の掃除をお勧めしています。

弊社のお客様の中に「今年はエアコン掃除はしない」ということで、洗浄をせずに1年を過ごした結果、「水漏れが沢山起きた」「不具合が発生した」ということで、「やはり1年に1度掃除します」ということになったケースがありました。

もちろんお客様の中には使用頻度が低く、3年に1度のエアコン掃除で問題が起きない場所もあります。現場調査時に風量などを確認し、エアコンの能力が落ちていないか確かめたうえで、お客様の使用状況にあったメンテナンスをご提案しています。

▲ホコリでモコモコになるほど目詰まりを起こした熱交換器(アルミフィン)

エアコンの内部に汚れが付着した状態で使用し続けると、ドレンポンプが劣化し水漏れの原因になったり、圧縮機に過度の負担がかかり故障のリスクが高まります。

圧縮機は2馬力等、小さめのエアコンの場合、数万程度で済みますが30馬力、40馬力といった大型のエアコンの場合は50万程度するものもあります。

定期的な洗浄を怠ったためにエアコン工事をすることになっては、費用が高くついてしまいます。そろそろ洗浄したほうがいいかな、と思い立った時は是非、お問い合わせください。

■ここが違う!エアコン掃除ここまで分解します!

■よくある!エアコンのエラーコードと対処法

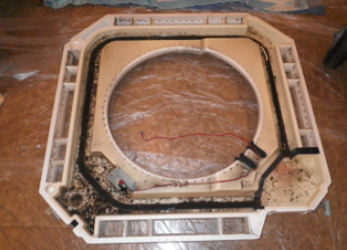

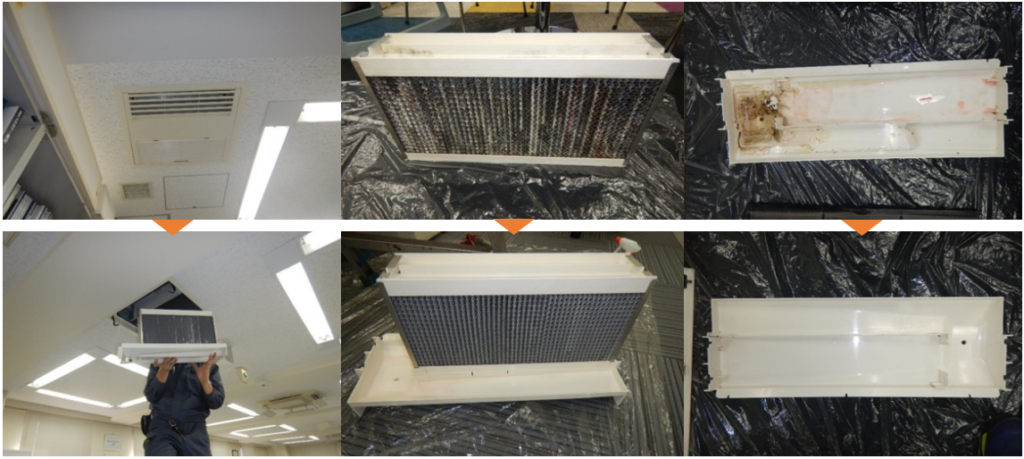

エコ・プランは業務用エアコン掃除を年間約8.9万台実施しています。一般のエアコン掃除会社と何が違うのか、ポイントをご紹介します。

フィルターやフィルターが付いているグリル、そして外装パネルを外すのは勿論、電気基板やモーターも全て外して洗浄します。外せる部品は全部外し、エアコン内部から部品まで細かい所も隅々まで綺麗にします。

エアコンは冷房運転時、熱交換器の部分に結露が発生します。結露水はドレンパンという受け皿に溜まっていきます。溜まった結露水はドレンホースを通じて屋外に排水されますが、ドレンパンからドレンホースへ結露水を送り込む役割をしているのがドレンポンプです。

(ドレンパン自体に勾配がついており、ドレンポンプが付いていないタイプの業務用エアコンもあります。)

このドレンポンプが故障してしまうと、エアコン内部に結露水が溜まりつづけます。結露水がドレンパンの許容範囲を超えてしまうとエアコンは異状を感知して停止します。

これが夏場に発生するドレンエラーです。部品の経年劣化の場合もありますが、ドレンポンプに汚れが蓄積されて、排水不良を引き起こすことで発生します。

※ドレンとは、エアコンが空気を冷やす際の熱交換器に付着した水滴(結露)のこと。

エアコンの洗浄は「熱交換器」と呼ばれるアルミフィンを高圧の水で洗浄するのがメインです。この「熱交換器」は当然ながらどこの洗浄業者であっても洗浄をしていますが、水を排出するための部品「ドレンポンプ」の分解清掃を行っている会社は少ないです。

弊社では基本的に「ドレンポンプ」の分解清掃を行うのが標準仕様です。「ドレンポンプ」は内部にスクリューがついており、本体とフタで分離しますので、フタを外して内部を拭き上げます。

特に冷房シーズンは、内部はヘドロ状の汚れが著しく、清掃を怠るとエラーを検知しエアコンが停止するなどのリスクが高まります。

ひと手間掛かりますが、こうしたことが後々の不具合発生を抑えるポイントの一つになっています。

その他、電気周りの洗えない部品のホコリの除去など、通常目に見えない場所も綺麗にすることにこだわっています。

ドレンホースはドレンポンプから排出された結露水を外に排水するためのホースです。ここを綺麗にすることで結露水や汚れは外に排出されやすくなり、ドレンポンプへの負荷を軽減することができます。

まず、高圧洗浄機を使って15秒間ドレンホースを高圧洗浄します。その後バキュームを使って30秒間ドレンを吸引します。この2通りの洗浄方法で、ドレンホースに溜まった汚れを除去します。

冷房の時期は、結露水がエアコン内部に溜まります。通常であればその水はエアコン外に排水されるのですが、機器に不具合がある場合や組み上げ不良などがあった場合に、正常に排水がされずにエラーを検知したり、水が漏れてしまったりといったトラブルを引き起こすことがあります。

弊社ではこうしたことを事前に防ぐために、分解洗浄したのちにわざと水を入れ(通常4リットル)、排水周りの部品の動作確認や排水配管の詰まりが無いか等の確認を行っています。

また、エアコン掃除後は最低でも1~2時間以上試運転を行い、エラーなどの不具合が出ないか確認します。 これらのことを行い、事前に不具合を確認することで、エアコンが欠かせない時期に不具合が起きるケースを激減させ、多くのお客様から好評をいただくことが出来ています。

TOP3

No.1 ドレン異常

(主な原因:ドレンポンプ・ドレン配管の汚れ詰まり)

No.2 高圧カット

(主な原因:室外機の汚れ詰まりや設置環境)

※高圧カットとは、室外機の風通しが悪かったり、汚れなどで、空気の熱交換ができずにエアコンが停止してしまうエラーのことです。

No.3 臭い

(主な原因:熱交やドレンパン、ドレン配管の汚れ

ドレン異常、高圧カット、臭いについては、メーカー問わず発生します。注目して頂きたいのは、基本的に汚れによるトラブルという点です。

設置環境によっても違いますが、何年もメンテナンスしていないのであれば、汚れは溜まっていく一方です。気付いた時には洗浄・清掃ではどうしようもない状態になっています。

また、洗浄・清掃は休日などの人のいない時で作業出来ますが、エラーが出てからでは、原因を追究し、部品を取り寄せ、交換しないとエアコンを使用できず、暑さに耐える日々が続いてしまいます。

店舗経営の場合、売上に支障が出てしまうことが考えられます。またオフィスの場合でも業務効率が低下するだけでなく、熱中症のリスクが高まります。

オフィスや店舗のエアコンの中には、家庭用のエアコンが付いている場合があります。家庭用のエアコンの熱交換器は形が曲がっており、裏面まで洗浄することが難しいタイプがあります。

その場合、冷媒を一度回収し、熱交換機も分解して洗浄することがあります。これをポンプダウン洗浄といいます。

「エアコンからの臭いを改善したい」というお客様の要望を受けてポンプダウン洗浄を実施した所、臭いが無くなり、翌年からは通常のエアコン洗浄でも「臭いが出なくなった」とお喜びの声をいただくケースがありました。

ポンプダウン洗浄は冷媒回収/充填作業が伴うため、通常のエアコン掃除とは使用する道具や作業時間、費用が違うのですが、通常のエアコン洗浄では不十分だと感じた際は、ぜひお気軽にご相談ください。

エアコン洗浄は洗浄業者によってやり方も料金もまちまちです。一般の方は普段は手を付けない場所ですから、判断に迷われることがあると思います。

しかし、普段手を付けない場所だからこそ、プロとして「どこまで作業してくれるのか」、「どのような手順で行うのか」をしっかりと提示してくれる洗浄業者に依頼することをお勧めします。

ドレンポンプは小さな部品で、ふたを開けて作業する際に破損のリスクもあり、他社では開けずに表面だけ清掃するという話も聞きます。 弊社は洗浄マニュアルの整備や作業方法の改善を創業以来行ってまいりました。どこよりもこだわりを持って洗浄を行っていますので、ぜひ弊社へご依頼ください。

◆プロが教える!エアコン掃除 使用場所ごとで掃除の頻度はどう違う?

◆実は知らない?エアコンのメンテナンスって何をするの?

◆エアコンの暖房の仕組み!どうやって暖めているの?

◆業務用エアコンに点検義務があるってご存知ですか?

◆「エアコンの暖房 効きが悪い!」、修理業者に連絡する前にここを確認!

ESC事業部 テクニカルサポートグループ CK課 川名/林/南雲/安部/岩崎

業務用エアコンに加湿器がついているタイプがあります。秋~冬の時期は風邪やインフルエンザが流行するため、加湿器の役割は重要です。しかし、その加湿器にメンテナンスが必要であることはあまり知られていません。

エアコンのメンテナンスはしていても加湿器がついていることを知らず、今まで全くメンテナンスしていない方も多いのではないでしょうか。実は加湿器内部には汚れが蓄積しており、衛生面・機能面においてもメンテナンスをすることが非常に重要です。

お使いのエアコンに加湿器が付いているか確認が必要です。特にオフィスで使用している業務用エアコンをお使いの方は、見た目ではわからないので取扱説明書を確認してみたり、会社の担当者に確認したりする必要があります。家庭用エアコンは取扱説明書を確認してみてください。

加湿器の加湿方式は4つあります。

1、スチーム加湿器・・・・水を加熱して蒸気で加湿

2、気化式加湿器・・・・・水を含んだフィルターに風を当てて蒸発させ、加湿

3、ハイブリット加湿器・・水を含んだフィルターに熱風をあてる(スチーム+気化式)

4、超音波式加湿器・・・・水を超音波振動で微細粒子にして空中に放出

業務用エアコンの加湿器は一般的に気化式が多いです。気化式は加湿モジュールを湿らせて、それを気化するという方法をとりますが、その方法では、使用している間にどうしても加湿モジュールが汚れてしまいます。

加湿器の構造で、ファンや加湿モジュールはどうしてもカビてしまうので、衛生的によくありません。普段は目で見ることができない個所なので実際に汚れているかは専門の知識がある人が加湿器を分解して見てみないとわかりません。

一度お使いの加湿器をプロの目で確認してもらうことが大切になります。 ※一般的に通常のエアコン清掃(オーバーホール)では加湿器の清掃まで行っていません。(弊社では加湿器清掃も取り扱っています。ご依頼時にお申し付けください。)

加湿器のメンテナンスは、分解してから清掃をします。加湿器の主なメンテナンス部品としては、一般的に「フィルター」「ドレンパン」「加湿モジュール」「給水ストレーナ」「給水ヘッダ」「ドレンポンプ」「フロートスイッチ」があります。これらを専門の道具を使用して分解します。どの部品も繊細なものですので、専門の知識が必要になります。

「フィルター」「ドレンパン」「給水ストレーナ」「ドレンポンプ」「フロートスイッチ」は水洗い、もしくは拭き清掃にて清掃を実施していきます。「給水ヘッダ」は専門の道具を使用し、水の通りをよくする処置を行います。

「加湿モジュール」に関しては、モジュールの状態を確認し、洗浄または交換を実施していきます。 よく加湿器から異臭がするというお話しを頂きますが、その原因として多いのが、このモジュール部分の汚れです。そのため、汚れ状況や使用年数に応じて、適切な処置が必要になります。

洗浄の際は専用の溶剤を使用して洗っていきます。一般的に加湿器の汚れはアルカリ性であるため、酸性の溶剤を使用して洗浄していきます。また、加湿器の状態や使用年数に応じて、交換を提案いたします。

フラッシングとは「配管内蒸留水除去」のことで、配管内に溜まっている古い水を除去する作業です。この作業をせずに加湿器を使用してしまうと、異臭や空気環境の悪化に繋がってしまうため、非常に重要な作業です。

最後に、滴下試験を行います。これは、給水ヘッダから適切な量の水が出てきているかを確認する作業です。

寒さもひと段落し、暖かい日も増え、これからエアコンを使わない日が増えていくと思います。冬場に使った加湿器のお掃除は、早めにしないと気温上昇とともにカビが増殖し、汚れやにおいが悪化してしまいます。今の時期に、夏に向けてのメンテナンスとして、OHと加湿機洗浄をお勧めいたします。

また、OHや加湿機洗浄後の際、部品の劣化や何だかの不具合を発見することがあります。部品交換などで済む場合もありますが、古いエアコンの場合など入れ替えた方がよいこともあります。暑くなる前に修理やエアコン工事を実施し、夏の暑さに備えましょう。

ESC事業部 テクニカルサポートグループ CK課 田中/岩崎

真夏の飲食店の厨房やオフィスのレイアウト変更時など「ここにエアコンを増やしたい!」と思うことってありませんか?

何もないところにエアコンを増設するときは注意して確認するべきポイントがいくつかあります。どういったところに注目すれば良いのでしょうか。

エアコンの大きさは部屋の広さに合わせて選定しますが、冷暖房の効き具合は部屋の用途、窓の数、出入りする人数や方角など様々な要素によって変わります。

そのため条件にぴったりのエアコンを増設したのに場合によっては「全然効かない!」という事が発生する場合があります。

そうならないためには条件に合った容量より、ワンランク上の大きさのものを選ぶと安心です。

エアコン工事の際、室内機をどこにつけるかも大事ですが、忘れがちなのが室外機です。増設する場合は、室内機とセットで室外機も増やさなくてはなりません。

屋上やベランダ、建物の横に置く場合がほとんどですが、架台を使って壁にくっつけたり庇から吊り下げたりすることもあります。

また室内機と室外機を配管で繋ぐため、配管を通すスペースが必要になります。場合によっては建物に穴を空けなくてはならないかもしれません。穴を空ける場合は建物のオーナーさんの許可が必要になるため、事前にしっかりと確認するようにしましょう。

建物にはその中で使用できる電気の容量が決まっています。「こたつとアイロンと電子レンジを同時に使ったらブレーカーが落ちた!」というような経験をしたことはありませんか?それと同じで、容量以上の電気設備を同時に使うことはできません。

増設する場合は総電力量を超えないように、今建物内で余っている電力量はどのくらいなのか、増やしても大丈夫なのかを確認する必要があります。エアコン増設を検討する際は、電気代を支払っている電気会社や建物の設備担当者に聞いてみてください。

by ESC事業部 テクニカルサポートグループ CS1課 田中

お電話でのお問い合わせ

0120-39-6366

[日本全国365日24時間受付可能]

フォームからのお問い合わせ